不登校の生徒数は年々増加しています。特に近年では、コロナの影響で学習環境や家庭環境の変化が起き、これまで以上の支援が求められています。そこで政府は2021年4月、新たな指針を打ち出しました。今回は政府の取り組みを中心に、民間の支援や各学校の支援にどのようなものがあるのか最新情報をまとめました。

不登校生徒数の現状

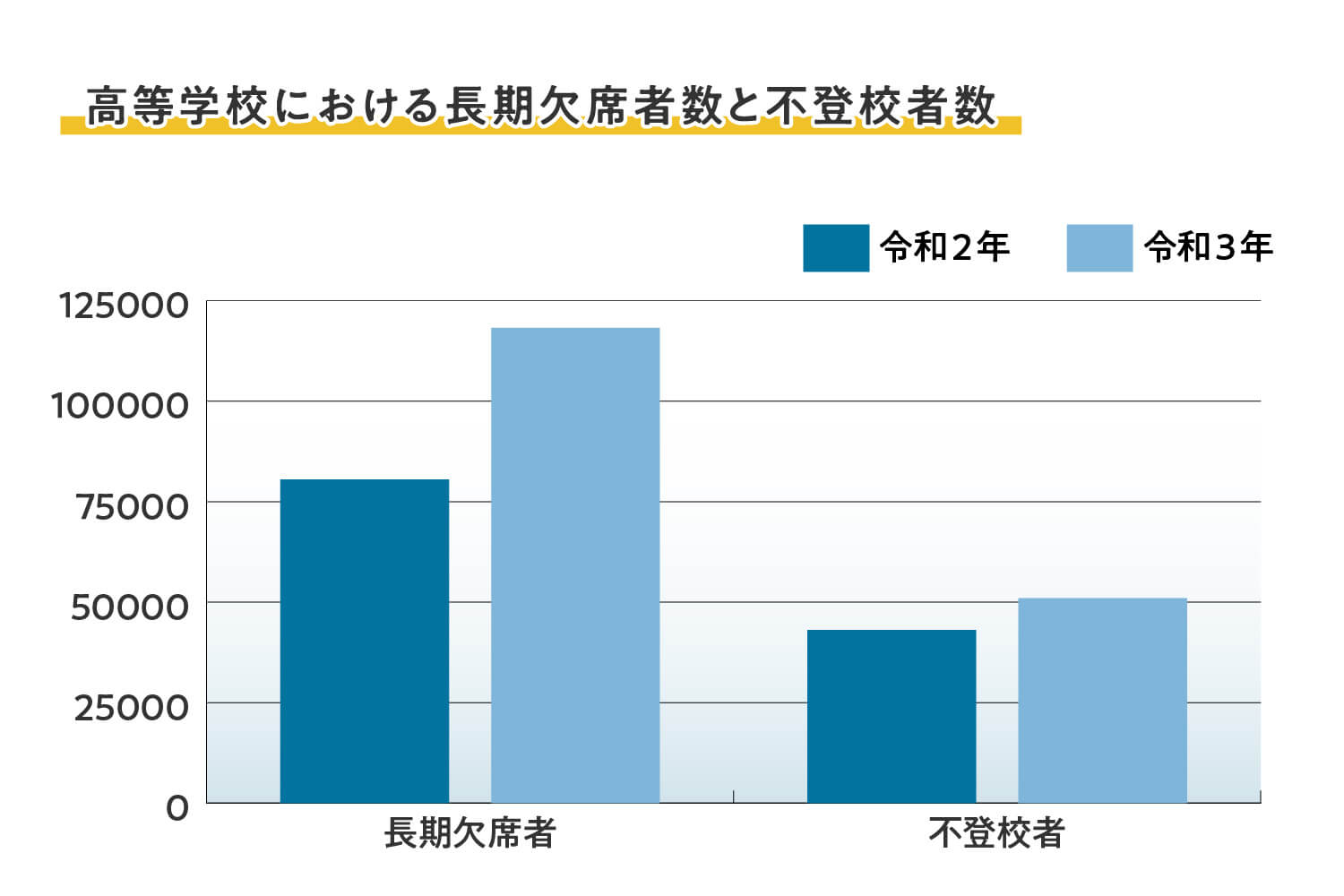

文部科学省の調査(『令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について』)によると、高等学校における長期欠席者数は、118,232人でした。そのうち不登校生徒数は50,985人です。これは全生徒数の1.7%にあたります。

長期欠席者は前年度の80,527人から37,705人増加しており、不登校生徒についても前年度の43,051人から7,934人増えています。

不登校になる主なきっかけ

文部科学省の調査で、不登校の要因として最も多く挙げられているものは「無気力・不安」で、全体の39.2%にのぼります。次いで「生活リズムの乱れ・あそび・非行」「入学、転編入学、進級時の不適応」「いじめを除く友人関係をめぐる問題」となっています。

「無気力」が原因の不登校は、いじめや学業不振といった明確な理由がない場合も多く、どの生徒にも起こりえることだといえます。

不登校の人数の推移や原因など、中高生の不登校の現状について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

不登校になった生徒の人数はどれくらい?原因は?中高生の現状を見てみよう | 通信高校生ブログ

保護者が不登校支援や施設を知っておくべき理由

子どもが不登校になったとき、親には落ち着いた対応が求められます。しかし、対応に焦って事態を悪化させてしまったり、親自身が精神的に参ってしまったりすることもあるでしょう。そのような事態を避けるためにも、不登校生徒への支援について知っておくことが重要です。親が支援の内容や施設を把握していれば、子どもにとって最適なタイミングでそれらの提案をすることができます。

政府は、子どもや若者の育成支援の仕組みづくりを推進

「子ども・若者育成支援推進法」が施行されてから、10年が経ちました。一定の成果が見られる一方、コロナ禍の子どもや若者の不安は高まり、状況は深刻さを増しています。そんななか、すべての子どもや若者が自分の居場所を見つけ、成長・活躍できる社会を目指して、政府は2021年に新しい指針『子供・若者育成支援推進大綱』を打ち出しました。

ここでは、その内容について紹介します。

令和3年の「子ども・若者育成支援推進本部」の決定

『子供・若者育成支援推進大綱』には、「困難を有する子供・若者やその家族の支援」として支援の内容が記載されています。「不登校の子供・若者の支援」の項目では、以下のような内容が記されており、政府が不登校の問題に対して具体的な支援を実施していることが確認できます。

- ・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーや教育支援センターの機能強化

- ・不登校特例校(不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校)の設置促進

- ・教育委員会・学校・フリースクール等の民間団体の連携、協力

- ・ICT活用による自宅等での教育機会の確保

令和2年度の指針

- ・子ども、若者が誰ひとり取り残されず社会のなかに安心できる多くの居場所をもつ

- ・支援の担い手やそのネットワークを強化

- ・取組の推進・評価にデータを有効活用していく

理由

- ・孤独・孤立の顕在化

- ・人権・権利の保障

- ・持続可能で多様性

- ・包摂性ある社会づくり

- ・格差拡大への懸念

困難を有する子ども・若者やその家族の支援

孤独・孤立対策として

- ・自殺、虐待、貧困などへの対策(SOSの出し方や受け止め方を学ぶ、自殺に追い込まれない社会の実現)

- ・SNS相談(SNS を活用した相談体制の充実、孤立を防ぐ居場所づくり)

子ども・若者の成長のための社会環境の整備

- ・多様な居場所づくり(サードプレイスを増やす、交流活動の機会の充実)

- ・家庭教育支援(家族で過ごす時間、親が子どもと向き合う時間を増やす)

- ・地域と学校の協働(日常的なボランティアや活動への参加)

- ・ネット利用の適正化(フィルタリング利用率の向上、ペアレンタルコントロールによる対応を推進)

参考元:内閣府「子供・若者育成支援推進大綱~全ての子供・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指して~」

不登校生徒への支援をおこなっている施設の例

不登校にもさまざまな段階があります。子どもと落ち着いて話せるようになったら、次のステップとして、子どもと一緒に不登校支援をおこなっている施設を見てみましょう。

全国には不登校生徒への支援をおこなっている施設が数多くあります。ここでは、児童相談所、教育センター、ひきこもり地域支援センター、発達障害者支援センターについて紹介します。各施設の対象や支援範囲、全国にどのくらいあるかなどを見ていきましょう。

4.1 児童相談所(児童相談センター、児童家庭支援センター)

児童相談所では、18歳未満の子どもに関する相談を受け付けています。相談内容は、子育ての悩み、しつけや虐待、発達障害や子どもの行動上の悩みなど多岐にわたっています。

相談を受けるスタッフは児童福祉司・児童心理司・医師・保健師など専門家です。

児童相談所でおこなう援助の内容は

- ・相談に対する助言

- ・専門スタッフによる継続的な援助

- ・緊急に保護を要する場合の一時保護

- ・ボランティアの派遣

などです。家に閉じこもりがちな子どもにお兄さんお姉さん世代のボランティアの派遣を相談することもできます。

全国児童相談所一覧について詳しくはこちらをご覧ください。

こども家庭庁:児童相談所一覧

ひきこもり地域支援センター

ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりの問題に特化した相談を受け付けている機関です。各都道府県や指定都市などに設置されており、全国に79カ所あります。

支援の内容としては、

- ・ひきこもりに特化した相談受付

- ・ひきこもり支援コーディネーターによる自立の支援

- ・講演会や研修会の開催

などがあります。関係機関と連携するなど、ひきこもり支援の拠点となっています。

ひきこもり支援センターの詳細や場所について詳しくはこちらをご覧ください。

ひきこもり支援事業

「ひきこもり地域支援センター」の設置状況リスト

発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、都道府県や指定都市が運営、または社会福祉法人や特定非営利活動法人などが運営しています。全国に97ヵ所あります。各センターの支援内容は、センターにより異なるので、詳しくはお住まいの地域のセンターにお問い合わせください。

利用者

発達障害のある本人やその家族

主な内容

- ・日常生活や人との関わり、学校、就労などで困ったことなどの相談

- ・発達障害に関する講演や研修

それぞれの地域にある支援センターの一覧はこちらをご覧ください。

発達障害者支援センター・一覧

政府は、教員の資格向上・設備整備などを実施

不登校の生徒の数は上昇傾向にあるため、国も支援に力を入れています。

特に「教育委員会の取り組みの充実」で目指しているのが、教員の資質向上です。初任者研修や生徒指導・教育相談研修などの充実をはかり、教員が不登校に関する理解や知識をつけていくことを重要視しています。

また、教育支援センターを中核とした体制整備や、支援ネットワークの整備も進めています。

家庭でできる不登校中の子どもへの学習支援とは?

子どもが不登校になってしまったとき、勉強の遅れが心配になる親御さんも多いのではないでしょうか。ここからは、家庭で勉強を進めるために保護者ができることについてお伝えします。

なお、家庭でできる学習支援について、詳しくは以下のページもご覧ください。

不登校になっても勉強は追いつく?自宅での効率のいい学習方法を紹介 | 通信高校生ブログ

勉強しやすい環境を作る

子どもを心配するがゆえに、気付けば過干渉になってしまうというケースもあるでしょう。「勉強はしたのか」「進捗はどうなのか」など、子どもにプレッシャーをかけすぎると、学習意欲そのものを失ってしまう恐れがあります。

子どもが自分のタイミングで勉強に取り組めるような環境を整えることが親の役割だと理解しておくことが重要です。

得意な科目から取り組んでモチベーションを上げる

勉強は、必ずしも全教科、均等に進める必要はありません。なかなか勉強に気持ちが向かない場合、まずは子どもの得意だった科目から取り組ませることも一案です。得意科目で「わかる」「できる」という経験を重ね、少しずつ勉強のモチベーションを高めていきましょう。

ネット高校への入学・転入学を検討する

勉強をしたい気持ちがあっても、学校に通うことが難しい場合は、ネット高校への入学・転入学も検討しましょう。ネット高校であれば、基本的に自宅で勉強を進めることができるうえ、なかには学校に行く回数が年に数回ですむ学校もあります。学校生活への苦手意識がある子どもにとっても安心して勉強できる環境が用意されています。

明聖高校の学習支援やカウンセリングを紹介

明聖高校は、不登校生徒の精神面や学力向上のサポート体制が万全です。学習支援はもちろん、カウンセリングなど精神的なサポートも充実。卒業時には高等学校の卒業資格を取得できます。

個別学習室の設置で少人数体制のサポート

学校に通い始めは、最初から人数の多いクラスに馴染めるか心配な方も多いでしょう。もともと集団行動が苦手な生徒もいます。

明聖高校は「個別学習室」を設置しています。個別学習室では、教室で授業が受けられない生徒を少人数体制でサポート。まず個別学習室で慣れてからクラスに移れるので、生徒にとって段階的に無理のない状態で学校に通えます。

Web配信型の講座、受験指導など充実の学習コンテンツ

明聖高校では、学習コンテンツも充実しており、Web配信型のアカデミー講座も受講可能です。講座のなかには業界のプロが教える講座も多数あり、資格取得などを目指せます。勉強に追いつくのか不安などの悩みも解消できます。

カウンセリング専門研修済の教員、カウンセラー常駐がサポート

明聖高校の教員は、メンタルヘルスなどの専門的な研修を受けており、カウンセリングの資格を持っています。そのため、不安や悩みを抱えた生徒は担任の先生に相談できます。

もちろん常駐のカウンセラーもいるので、生徒が困ったときはすぐ相談できる環境が整っています。

明聖高校 「不登校生徒へのサポート体制」のページも併せてご覧ください。

まとめ

国も不登校生徒に対してさまざまな支援をしており、相談できる場所も全国にあります。支援がある施設を活用し、解決策を模索するのも一つの手段です。

将来的に高校卒業資格を取得したい方は、通信制高校への進学をおすすめします。

明聖高校は全日コース以外でも通信コース、WEBコースなどがあり、すべてのコースで高校卒業の資格が取得できます。転編入もできるので、お気軽にお問い合わせください。

参考URL:

不登校になった生徒の人数はどれくらい?原因は?中高生の現状を見てみよう | 通信高校生ブログ

不登校になっても勉強は追いつく?自宅での効率のいい学習方法を紹介 | 通信高校生ブログ

令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

子供・若者育成支援推進大綱~全ての子供・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指して~

学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)(不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校)について:文部科学省

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。