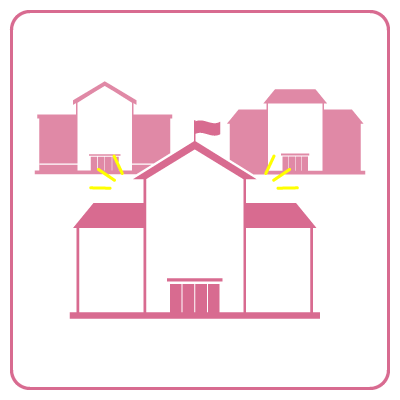

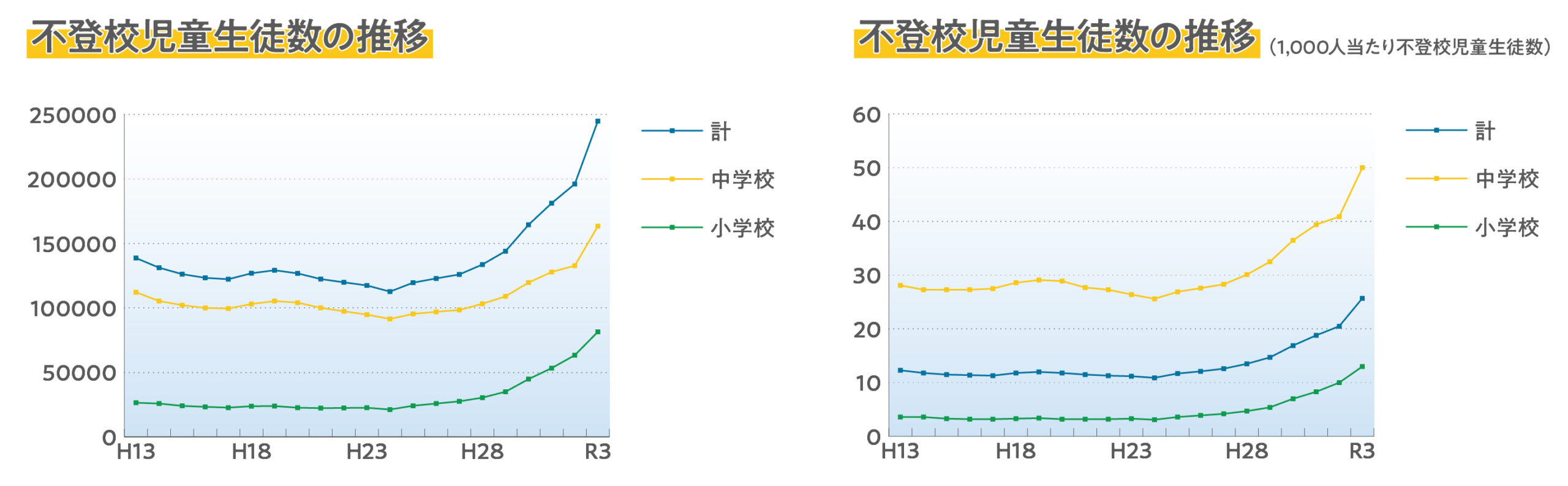

不登校の児童・生徒の人数は増加傾向にあります。コロナ禍においては、人間関係を理由とした不登校だけでなく、自分自身に起因する不登校も珍しくなくなりました。

不登校の児童や生徒は、今どれくらいいるのでしょうか。文部科学省が発行している資料をもとに、不登校の児童・生徒の人数や、不登校の理由について紹介します。

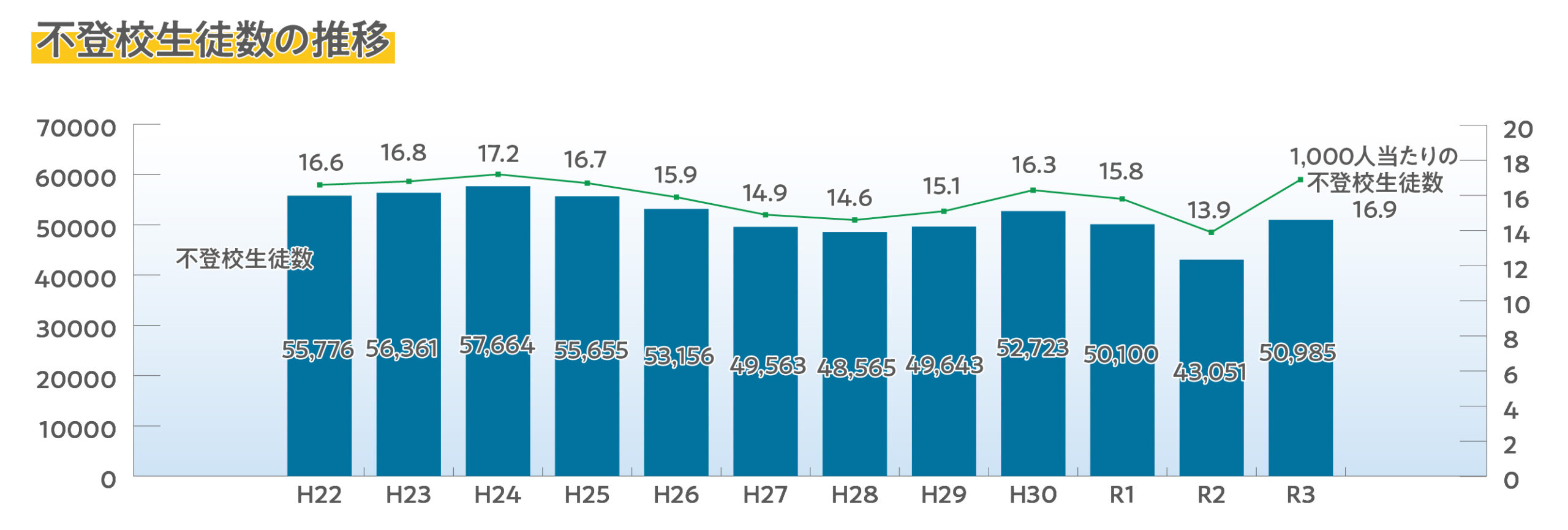

全国の小中学校・高等学校における不登校生徒の人数

文部科学省が発行している令和3年度『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』では、小学校、中学校、高等学校の不登校児童・生徒に関する調査をおこなっています。

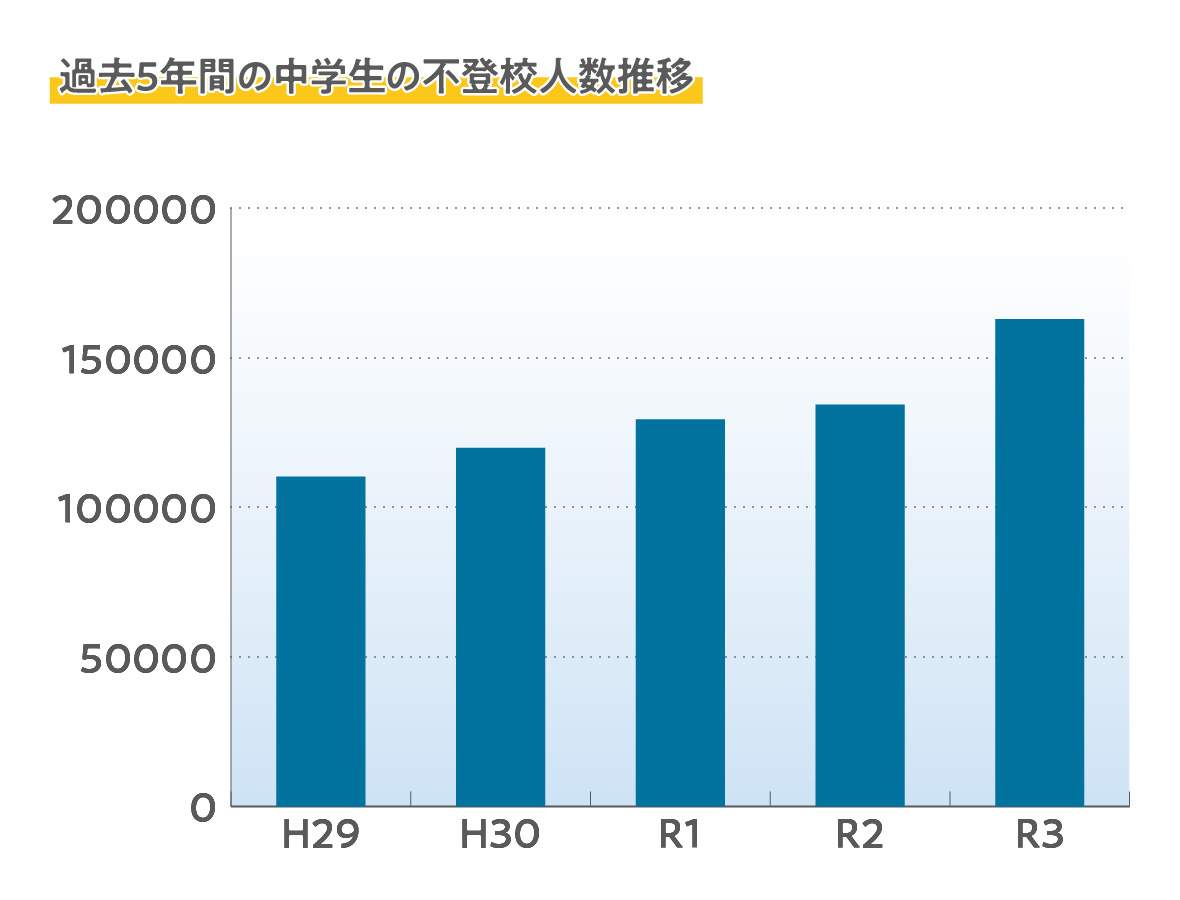

中学生の不登校の人数

同調査によると、中学校における不登校の生徒の数は163,442人となっています。過去5年間で、中学校ともに不登校の生徒の数や割合は増加傾向となっています。

出典:文部科学省 令和3年度『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』

高校生の不登校の人数

同調査によれば、高等学校の不登校生徒数は50,985人とのことです。これは生徒1,000人に換算すると、不登校生徒数は16.9人いるという計算になります。

また不登校以外の理由も含めて、中途退学者数は38,928人(前年度34,965人)であり、中途退学率は1.2%(前年度1.1%)となっています。中途退学者数は、平成25年度以降減少傾向にありましたが、令和3年度は増加となりました。

出典:文部科学省 令和3年度『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』

不登校になる主な原因

続いて、不登校の理由について確認していきましょう。

中学生の不登校の主な原因

中学生の不登校の主な原因としては、「本人が無気力、不安であること」や、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」、「親子の関わり方」などが挙げられます。

先の調査から学校での人間関係、家庭環境などが要因として挙げられますが、特に近年ではコロナ禍に入り、学校生活においてさまざまな制限があるなかで交友関係を築かなければならない難しさや生活環境の変化により生活リズムが乱れやすくなった、なども含まれます。子どもにとって登校する意欲がわきにくい環境になってしまっていることが原因だといえるでしょう。

高校生の不登校の主な原因

高校生の不登校の原因としては、「本人が無気力、不安であること」や、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」といった、中学生と同じ原因が上位に来ています。

一方で高校生ならではの原因としては、「生活リズムの乱れ、あそび、非行」や「入学、転編入学、進級時の不適応」といった事項も挙げられます。

コロナ禍に入ってから変化はあった?

コロナ禍に入ってからは、不登校の人数の増加に加え、不登校の理由にも変化がありました。

コロナ禍に入ってからの変化

コロナ禍に入って以降は、感染症を回避するための登校控えが増加しています。

令和2年から3年にかけては、感染症の回避に加えて、不登校も例年以上に増えました。小中学校の不登校児童・生徒の数は、令和2年の196,127人から244,940人と48,813人(24.9%)の増加となっています。高等学校の不登校生徒の数は43,051人から50,985人となりました。

参考:文部科学省 令和3年度『児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』

不登校の理由としては中学校、高等学校ともに、「生活リズムの乱れ、あそび、非行」や「無気力、不安」といった、「本人に係る状況」が原因となるケースが特に増加しました。

小中学校では「生活リズムの乱れ、あそび、非行」を原因とする不登校は、23,439人(令和2年)から28,749人(令和3年)になっています。「無気力、不安」は、91,886人(令和2年)から121,796人(令和3年)と増加傾向にあります。

ここで注目したいのは、一見明確な理由ではなさそうな「無気力、不安」を理由に挙げる不登校の生徒・児童が約30,000人も増加していることです。

無気力タイプの不登校とは

「無気力、不安」が理由の不登校とは「学校に行くのが億劫」「漠然とした不安がある」という状態です。大人の観点からすると、これらの理由は「たださぼっているだけ」「他に理由があるのでは」と思いがちかもしれません。しかし多感な時期を過ごす子どもたちにとっては、深刻な理由となりえます。

もちろん状況は個人によるため一概にはいえませんが、子どもたちが「なんとなく楽しめない」「面倒くさい」と感じているケースもあると推測できます。精神的に落ち着いていて日常生活は問題ない場合でも、陰で自尊心が低下していることも考えられます。

無気力タイプの不登校について、より具体的な特徴や改善方法は下記の記事でご紹介しています。

不登校になったときにできる親の対応

不登校は、子どもが助けを求めているサインです。ただ、思春期という年頃もあり、素直に助けを求められない子どももいるかもしれません。

親ができる不登校の子どもへの対応は、「子どものありのままを受け止めること」です。登校するよう強く励ましたり、厳しく指導したりすることはおすすめできません。

子どもが話しやすい環境を作るために、親が家の中に居場所を作り、何でも話しやすいと思われるように信頼関係を築いておくことが大切です。また、家の中ばかりでなく、友人と遊んだり連絡したりと、外部の人との交流をサポートすることも必要になってきます。親としても不安ではありますが、このような継続的な働きかけは欠かせないのです。

不登校の子どもへの働きかけについては、下記の記事をご参照ください。

不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応

通信制高校なら不登校からの復帰もしやすい!

通信制高校には、学業に復帰したい不登校の生徒も集まります。通信制高校であれば自分のペースで学習が可能で、人間関係や学習への不安に配慮してもらえることが多く、不登校からも復帰もしやすくなるでしょう。

例えば明聖高校であれば、通信コースやWEBコースは比較的転入学(転校)のハードルが低くなっています。WEBコースのスクーリングは動画授業の視聴が中心となり、スクーリング(登校)は年間で4日程度です。教師陣は全員メンタルヘルスなどの専門的な研修を受けていてカウンセリングの資格を持っているため、不安や悩みを気軽に相談できます。

その他通信制高校のメリットについては、下記の記事をご参照ください。

通信制高校を選ぶメリット・デメリットを紹介!どんな人が向いているか全日制や定時制と比較して解説

まとめ

不登校について、近年は増加しているという事実、要因としては無気力や不安を理由とする、といったことについてご紹介しました。不登校の解決策はひとつとは限りませんが、子どもたちが抱えているなんともいえない無気力感や不安が、学習環境を整えることで解決する可能性が考えられます。

通信制高校のカリキュラムは、学校それぞれで特徴があります。多くの選択肢のなかから、ぜひ自分に合った高校がないか探してみてください。

参考URL:

不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応|通信高校生ブログ

無気力タイプ(型)の不登校とは?原因や解決方法を紹介

通信制高校を選ぶメリット・デメリットを紹介!どんな人が向いているか全日制や定時制と比較して解説

令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要|文部科学省

令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要|文部科学省

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。