先生や周りの人から「このままだと留年するよ」といわれているものの、本当に留年するかどうか、半信半疑の人もいるのではないでしょうか。小学校や中学校とは違って、高校では出席日数や修得単位が足りないと留年になってしまいます。

今回は、高校で留年する人の割合や一般的な基準、救済措置を解説します。今から頑張れば、留年せずに進級できる人もいるはずです。まずは、留年の仕組みを理解して、自分の状況を正しく把握しましょう。

1. 高校の留年とは?

留年とは、学校に在籍している生徒が、進級できずに同じ学年を繰り返すことです。留年は通称であり、正式名称は「原級留置」といいます。

病気や不登校などで出席日数が足りなかったり、成績不良だったりすると、進級に必要な単位を修得できず留年となります。

留年しそうな場合、突然留年を言い渡されるのではなく、学校から事前に警告や通知があります。その後、追試や補講を受けて単位が認定されると留年せず進級可能です。

2. 高校で留年する人の割合

ここでは、実際に高校で留年する人の割合を紹介します。

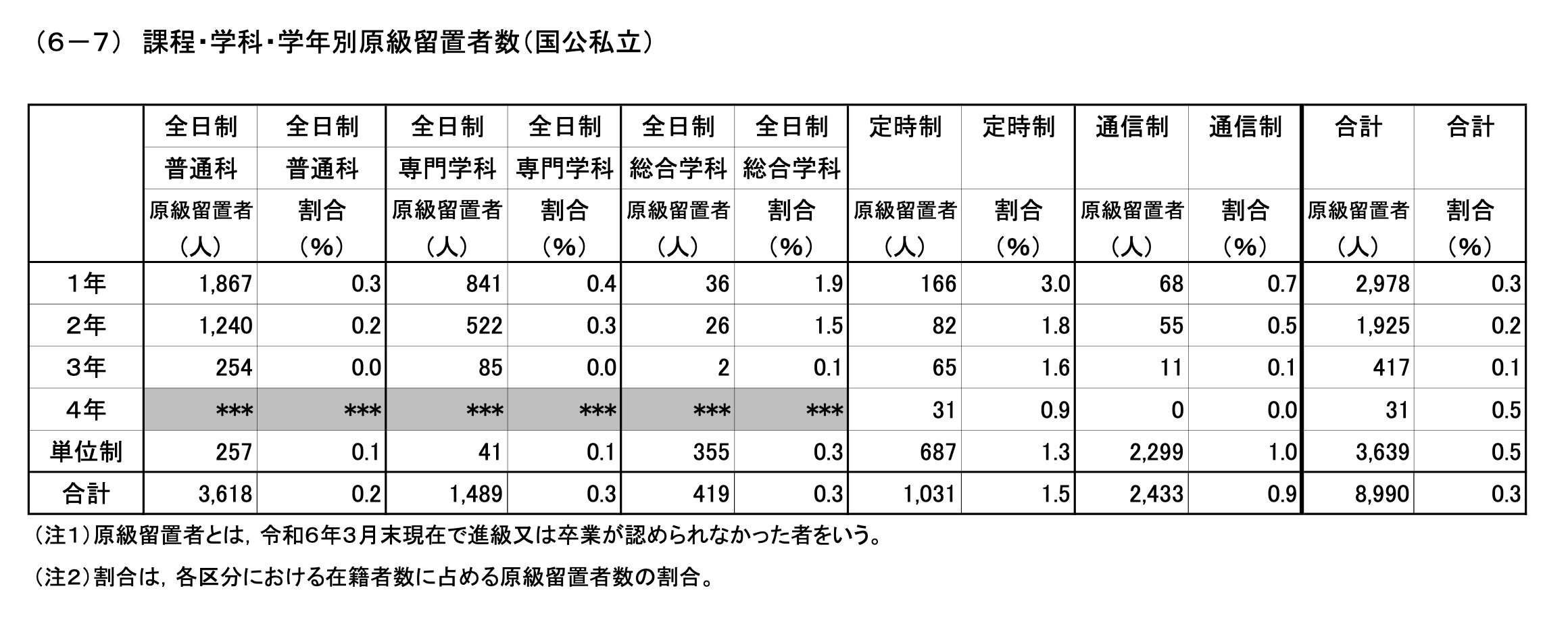

2.1. 高校で留年した人は0.1~0.5%

令和5年度に高校を留年した人の割合は、全体で0.3%です。そのうち、全日制、定時制、通信制高校合わせて1年生は0.3%、2年生は0.2%、3年生は0.1%、4年生は0.5%となっています。4年生の留年割合が最も高く、次いで1年生が0.3%と高い割合です。また、単位制高校も留年割合が高く、0.5%となっています。

出典:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

高校全体で留年した人を0.1~0.5%ととらえると、1学年800人いると仮定した場合約0.8~4人、つまり学年で1~4人が留年する計算です。あまり高い割合ではありませんが、留年する人がいることがわかります。

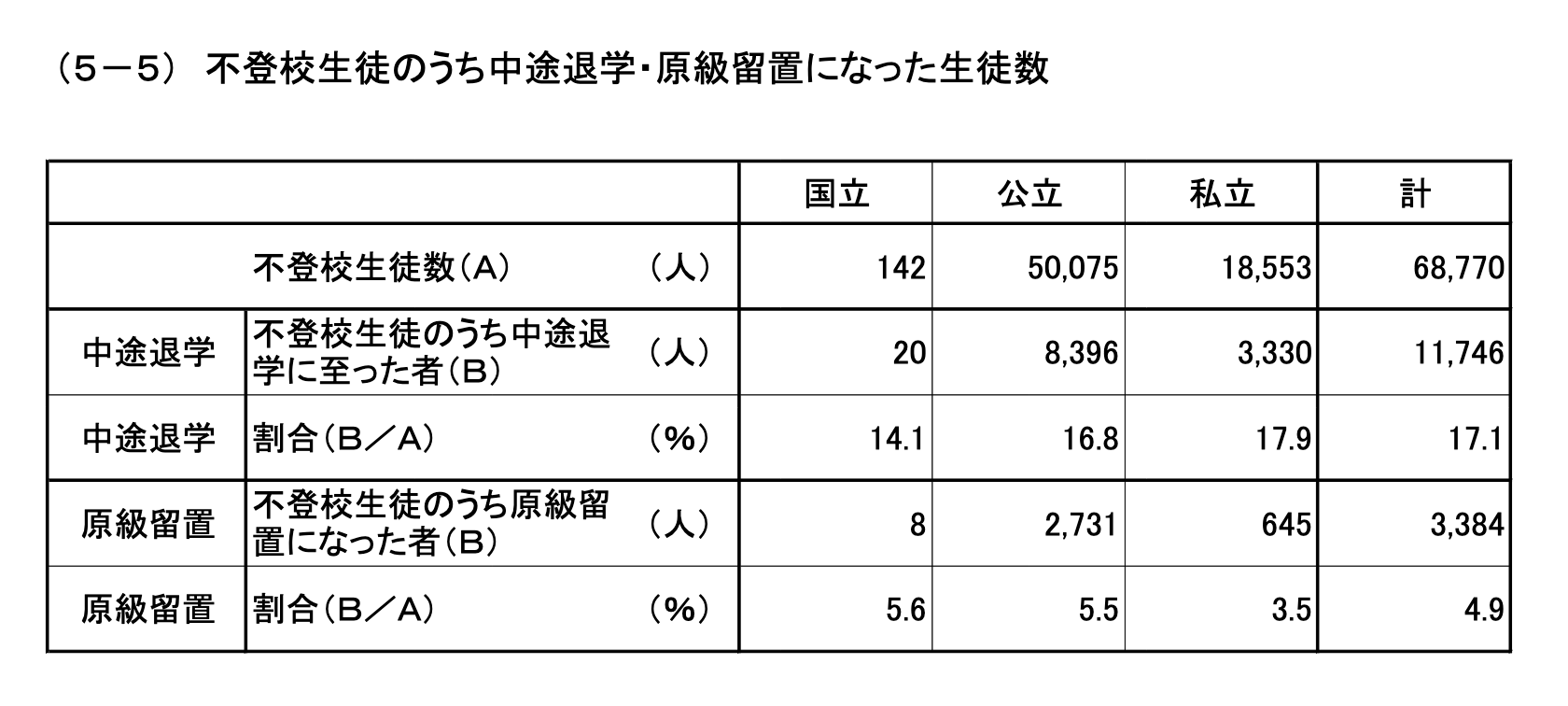

2.2. 不登校で留年した人は4.9%

不登校生徒のうち、留年した人の割合は4.9%で、全体の割合と比較しても高い傾向にあります。

出典:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

私立は3.5%と低めに留まっていますが、国公立は5.5~5.6%と高い割合です。不登校だと必要な授業を受けられず単位を修得できないことから、全体の割合と比較して留年する割合が高くなると考えられます。

3. 高校で留年になる基準

高校で留年になる基準の詳細は、学校によって異なるため、自分の学校に確認が必要です。ここでは、一般的に基準となる出席日数と修得科目・単位数について簡単に解説します。

3.1. 出席日数

一般的に「欠席日数が年間総授業日数の3分の1を超えない」「総授業時数の半分以上も欠席した生徒については進級を認めない」などのルールがあり、条件を満たせていないと留年になる可能性があります。細かい基準を定める法律はないため、学校によって異なる点に注意が必要です。

ただし、例えば1~2日程度のわずかな不足を理由に留年させるのは望ましくないとされているため、学校によっては補講や追試などを受けることで留年を回避できることもあります。

また、不登校の生徒が学校以外の施設で相応の学習指導を受けていた場合、その内容を考慮して、出席日数が足りなくても進級・卒業が認定されるケースもあります。

3.2. 修得単位数

高校では、修得単位数が規定未満の場合、留年する可能性があります。学年制の全日制高校における単位は、一般的に50分の授業を1単位時間として、35単位時間授業を受けると1単位の修得が認められる仕組みです。つまり、50分の授業を35回受ける必要があります。

そのなかで、例えば「不認定の科目・単位数が2科目かつ6単位以内」といったルールがあり、条件を満たせなければ留年です。

単に授業に出席していれば単位を修得できるわけではなく、ある程度の成績も必要です。定期テストの赤点が、科目・単位認定の基準に該当します。学校によって30点だったり60点だったりと、赤点の基準も学校によってさまざまです。

4. 高校の留年に救済措置はある?

留年の基準に達してしまっても、救済措置を受けられる場合があります。

文部科学省定める「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編」では、基準に満たない場合も一律に留年にするのではなく、ある程度柔軟に運用することを明記しています。

高校側はなるべく卒業できるように配慮しなければならないため、わずかに基準を満たしていない生徒に対して救済措置をとるケースが多いのです。例えば、補講や追試などで基準を満たせば、基準を満たしたと見なされ、留年を回避できます。

ただし、あまりにも基準を超えている場合には救済できないこともあるため、注意しましょう。

5. 高校で留年が確定するタイミング

留年が確定するタイミングは、出席日数と成績の集計が終わる学年末です。

ただし、一般的に留年しそうな生徒に対しては、事前に警告や通知をおこなって、救済措置を案内します。学期途中でも、救済措置で留年を回避できないほどなら、事前に確定通告を受けるケースもあります。

自分の状況が気になる場合は、現在の状況と救済措置について、先生に確認してみましょう。

6. 高校で留年できる回数の上限

留年できる回数や年数は、法律や学習指導要領では明確に決められていません。ただし、各学校で在籍期間の上限が設けられており、それにしたがって留年の回数上限が決まります。

例えば、在籍期間の上限が6年なら、1年生で留年したと仮定して最大3回まで可能です。それ以降留年する可能性がある場合は、退学を求められることが多いです。

なお、留年した分学費が発生すること、下の学年の人たちに混ざって勉強しなければならない点は理解しておきましょう。

7. 高校で留年して在籍し続けるメリット・デメリット

ここでは、高校で留年したあと同じ学校に在籍し続けるときのメリット・デメリットを簡単に紹介します。

7.1. 在籍し続けるメリット

留年して在籍し続けるメリットは、次の5つです。

- ● 同じ内容を勉強し直せる

- ● 行事を多く体験できる

- ● 退学の手続きが要らない

- ● 元同級生から情報を得られる

- ● 高校卒業資格を取得できる可能性が残っている

もっとも大きなメリットは、高校卒業資格を取得できる可能性が残っていることです。留年せずに退学してしまうと、学歴が中卒になりますが、留年して最終的に卒業できれば、履歴書には高卒と書けるようになります。

7.2. 在籍し続けるデメリット

留年して在籍し続けるデメリットは、次の3つです。

- ● 留年後に進級できるとは限らない

- ● 学年が下の人と学習することになる

- ● 学費の支援が少なくなる

留年したとしても、出席日数や修得単位を満たせなければ、再び留年します。その分、学費が発生して、経済的負担は大きくなるでしょう。高校卒業資格を取得できるかどうかは、最終的には自分の頑張り次第なので、留年したあとの努力が大切です。

8. 高校で留年になった人の6つの選択肢

高校で留年した人には、在籍し続ける以外にも選択肢があります。留年が確定したからといって、安易に退学を選ぶ前に、落ち着いて進路を検討してみてください。

8.1. 留年して卒業を目指す

在籍している学校で卒業を目指す場合、留年してもう一度同じ学年から卒業を目指す選択肢があります。

「1学年下の生徒と授業を受ける」「元クラスメイトが1年早く卒業してしまう」といったことが気にならないのであれば、転校などの手続きが必要ないぶんスムーズに再スタートできるでしょう。

ただし、体調不良が多く普段から欠席しやすい状況なら、「同じ学校で必要な出席日数をクリアできるか」という点を踏まえて検討してみてください。

8.2. 通信制高校へ転入学・編入学する

今の学校で留年しても卒業が難しそうな場合、通信制高校へ転入学・編入学するという選択肢もあります。

例えば、体調不良などで出席日数の条件を満たすのが難しい人は、同じ学校に通い続けるよりも、出席日数が少ない通信制高校のほうが卒業できる可能性が高まります。

通信制高校は、オンライン学習や自宅学習などの通信教育を通じて高校卒業に必要な単位を修得できるため、欠席日数が多い人でも卒業が可能です。コースによっては、登校日数が年に3~4回と負担が小さくなっています。

また、単位制なので、自分のカリキュラムを組むことができ、マイペースに学習を進められます。そのため、成績の面で心配がある人も、無理なく在籍し続けられるでしょう。

通信制高校と全日制高校の違いは、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:通信制高校とは?全日制との違いや通学・授業、費用などを解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

8.3. 定時制高校へ転入学・編入学する

今の学校で留年しても卒業が難しそうな場合、定時制高校に転入学・編入学するという選択肢もあります。

経済的に学校に在籍し続けることが難しい場合、定時制高校なら働きながら高校卒業資格の取得を目指すことが可能です。

定時制高校は、働く人やなんらかの事情で昼間学校に通えない人のために、全日制高校とは違う時間帯で授業をおこないます。学校やコースによって時間帯は異なるものの、夜間に授業を受けられる場合もあります。

定時制高校の具体的な授業時間帯や仕組みは、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

定時制高校とは?授業の時間帯や卒業までの年数、学費や就職率を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

8.4. 海外留学する

今の学校を退学して、海外の学校で卒業を目指す選択肢もあります。海外の学校で卒業資格が認定されると、帰国生入試の制度を使って大学を受験できます。

環境を変えて頑張りたい人にとっては、選択肢のひとつになるでしょう。

また、場合によっては留年しつつ海外留学すれば、海外の学校で修得した単位を日本の学校の単位に適用することも可能です。学校によって細かいルールが異なるため、学校に相談してみましょう。

8.5. 退学して高卒認定試験を受ける

今の学校を退学して、独学で高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)の合格を目指す方法もあります。

高卒認定とは、高校を卒業した人と同等以上の学力があることを認定する試験です。

高卒認定に合格すると、本来「高卒以上」の定めがある採用試験や国家資格で「高校卒業に相当する」と見なされ、受験資格を得られるものがあります。また、大学入試に挑戦する資格を得られるため、高校を退学してもその後の進路が開かれます。

高卒認定試験は、年2回おこなわれており、受験する年度末までに満16歳以上になる人が受験可能です。ただし、最終学歴は高卒にはならず、中卒に留まります。そのため、資格取得後に就職する場合、高卒資格保有者とキャリアアップの面で異なる点に注意が必要です。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

関連記事:高卒認定試験とは?高卒資格との違いと受け方・費用・難易度を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

8.6. 退学して就職する

留年しても卒業が難しい場合は、退学して就職する方法もあります。社会人として働くうちに高校卒業資格が必要になったら、あらためて定時制や通信制高校に編入学して、資格の取得を目指すことも可能です。

ただし、高校を退学するため、中卒の状態で就職活動をすることになります。中卒を対象とした求人は高卒以上と比較して少ないため、就職先が見つからない可能性もあるでしょう。そのため、じっくり将来のことを考えたうえで、進路を決めることが大切です。

以下の記事で、中卒の就職状況を詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:中卒で就職できる?おすすめの職種5選と知っておきたいポイントを解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

まとめ

留年した人や留年しそうな人は、現在通っている学校が自分と合っていない可能性があります。

「勉強のペースについていけない」「体調面の理由から毎日登校するのが難しい」「不登校になってしまった」など、人によって抱える事情はさまざまですが、無理に留年した学校に通い続ける必要はありません。

通信制高校は、全日制高校に比べて融通が利く仕組みになっていますので、高校卒業資格を取得するための選択肢として検討してみるとよいでしょう。

参考URL

令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編|文部科学省

通信制高校とは?全日制との違いや通学・授業、費用などを解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

定時制高校とは?通信制高校と何が違うの?|通信高校生ブログ|明聖高等学校

高卒認定試験とは?高卒資格との違いと受け方・費用・難易度を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

中卒で就職できる?おすすめの職種5選と知っておきたいポイントを解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。