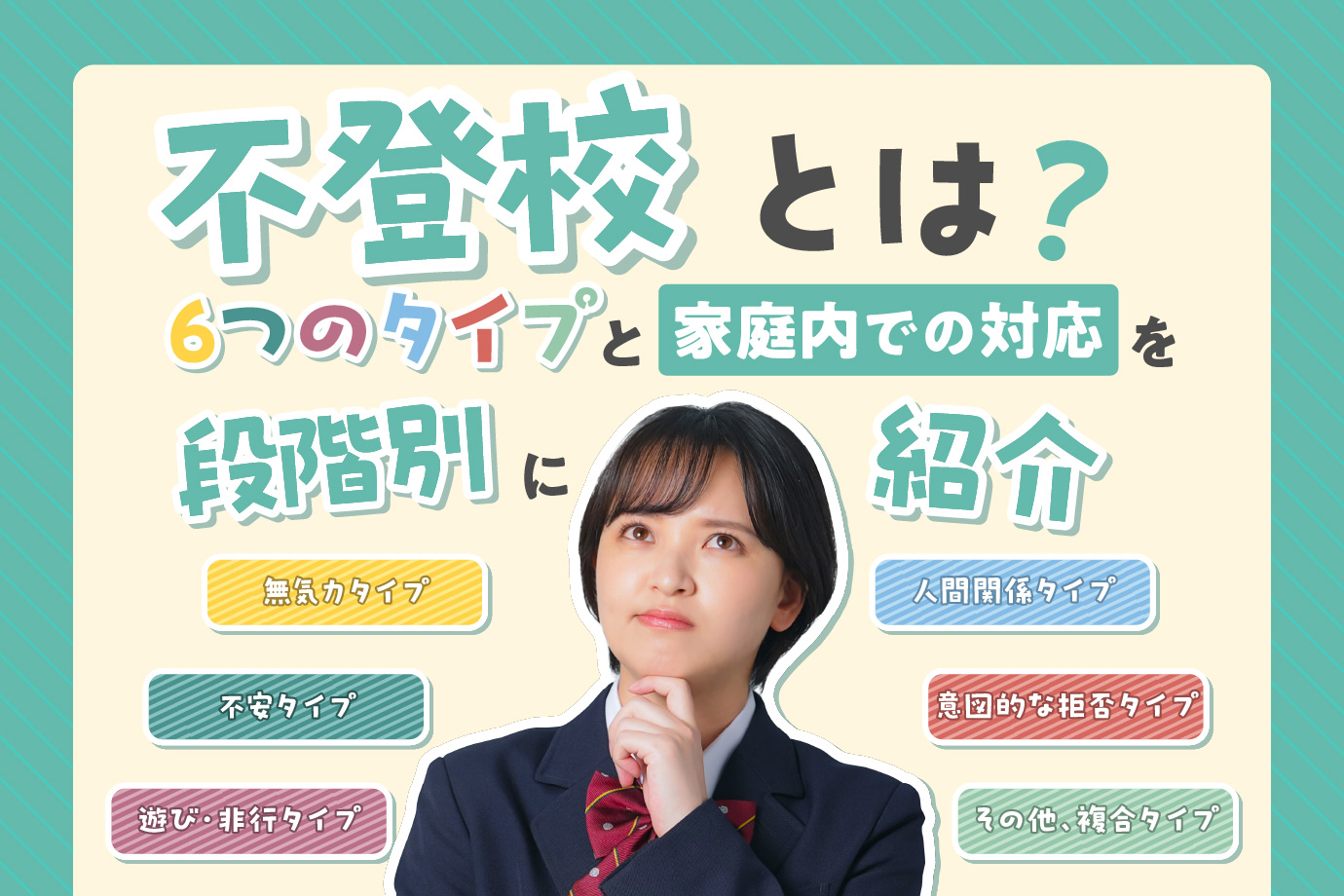

お子さんが学校に行きたがらない日が増えると、「うちの子、不登校になるのでは?」と心配になるでしょう。不登校のお子さんにはタイプ別・段階別の対応が求められます。

今回は、不登校の概要と6つのタイプ、段階別の対応方法を解説します。お子さんの不登校が心配な保護者の方は、参考にしてみてください。

不登校とは|文部科学省の定義

不登校とは、病気や経済的な理由以外で、年間30日以上学校を欠席した児童生徒の状態を指します。

文部科学省の各種調査では、不登校を以下のように定義づけています。

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの

引用:不登校の現状に関する調査|文部科学省

つまり、以下にあてはまる場合は、不登校の生徒としてカウントされるのです。

● 年間30日以上の欠席がある

● 病気や経済的な理由による欠席ではない

文部科学省は、以下の状態を不登校の例として挙げています。

● 無気力でなんとなく登校しない

● 迎えに行ったり強く催促したりすると登校するが長続きしない

● 登校の意志はあるが身体の不調を訴え登校できない

● 漠然とした不安を訴え登校しないなど、不安を理由に登校しない(できない)

引用:児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説|文部科学省

なお、不登校の定義にはあてはまらないものの、不登校になりそうな状態を準不登校と呼ぶことがあります。

準不登校とは

国立教育政策研究所では、準不登校の基準を以下のように示しています。

欠席日数+保健室等登校日数+(遅刻早退日数÷2)=15日以上30日未満

引用:不登校・長期欠席を減らそうとしている教育委員会に役立つ施策に関するQ&A|国立教育政策研究所|国立教育政策研究所|文部科学省

登校はするものの教室には入れない、または保健室登校や、遅刻・早退の頻度が多いケースが準不登校に該当します。準不登校のお子さんは、次第に不登校になる可能性が高いため、適切な指導や支援が必要です。

そのため、不登校の定義にあてはまらなかったからお子さんは大丈夫ということではなく、今後のことも踏まえて支援を考えることが大切です。

ひきこもりとの違い

不登校は、ひきこもりと混同されがちなので、あらためて定義を確認しておきましょう。

厚生労働省は、ひきこもりを以下のように定義づけています。

様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学,非常勤職を含む就労,家庭外での交遊など)を回避し,原則的には 6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念である。

引用:ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン|厚生労働省

これを見ると、不登校はひきこもりに含まれますが、期間が異なります。ひきこもりの場合は、6ヵ月以上と期間が長く、また就学者だけでなく高校中途退学者や学校卒業後の成人なども含んでいるのが特徴です。

一方、不登校には、学校を休んでいる間に友人に会ったり、習い事など学校外の活動を積極的にしていたりするケースも含まれます。

このように、ひきこもりは社会や他者との関わりをほとんど断ってしまっている状況が該当します。

ただし、不登校が長期化・深刻化すれば、ひきこもりにつながることもあるでしょう。そのため、不登校のお子さんを持つ保護者の方のなかには、ひきこもりになることを心配される方も少なくありません。

以下の記事でも、不登校とひきこもりの違いを詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:不登校とひきこもりの違いは?原因はなに?親ができる対応3つも紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校

不登校の現状

不登校は、年々増えているのが現状です。ここでは、小・中学校と高校に分けて不登校の割合を紹介します。

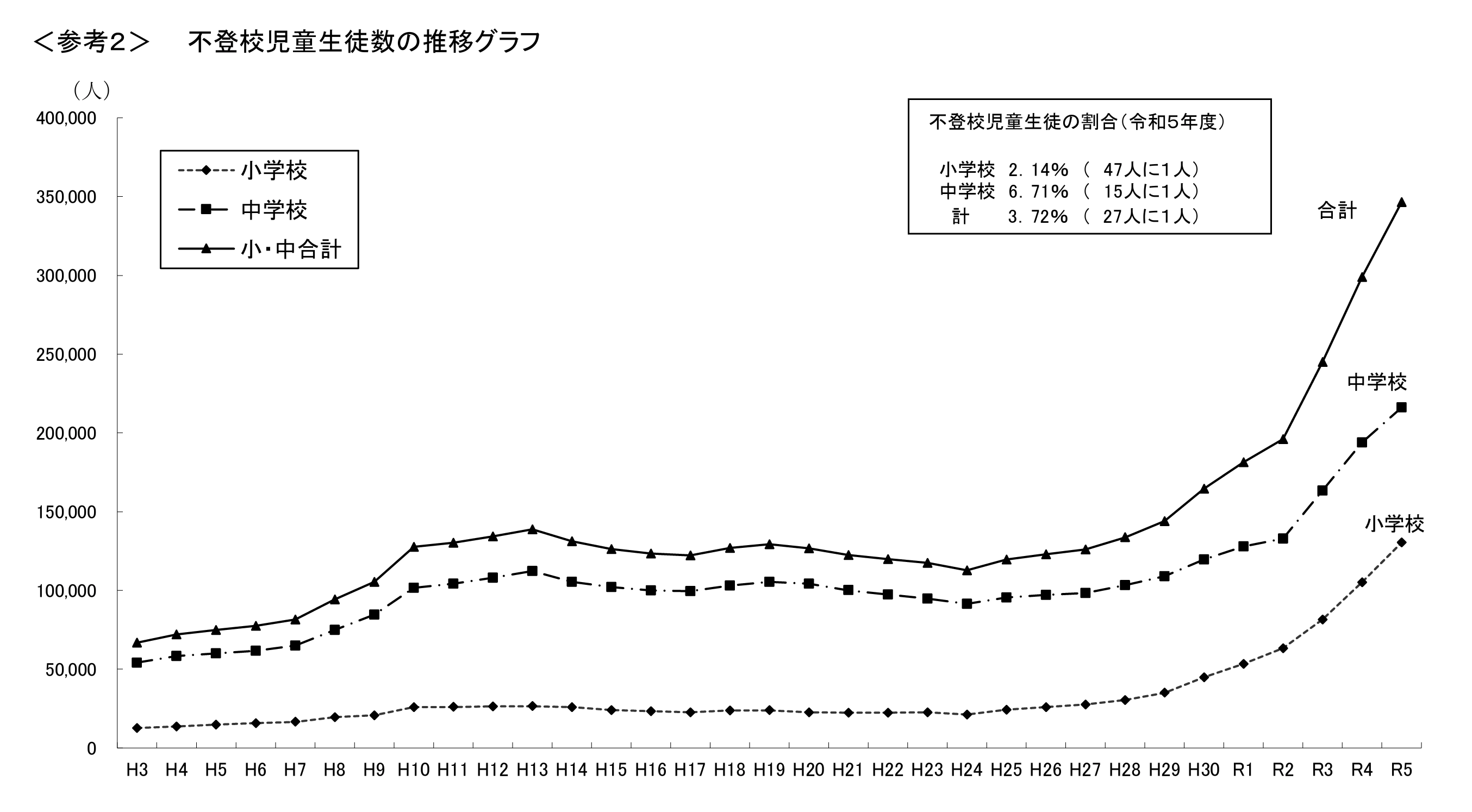

小・中学校の不登校の割合

引用:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

小・中学校における不登校児童生徒の割合(合計)は、令和4年度が3.17%だったのに対し、令和5年度で3.72%になっています。さかのぼると、平成24年度の1.09%から11年連続で増加しており、当時と比較すると約3.4倍にもなっています。

新型コロナウイルスの流行をきっかけに不登校が増えたといわれますが、実際はそれ以前からじわじわと不登校が増えているのです。

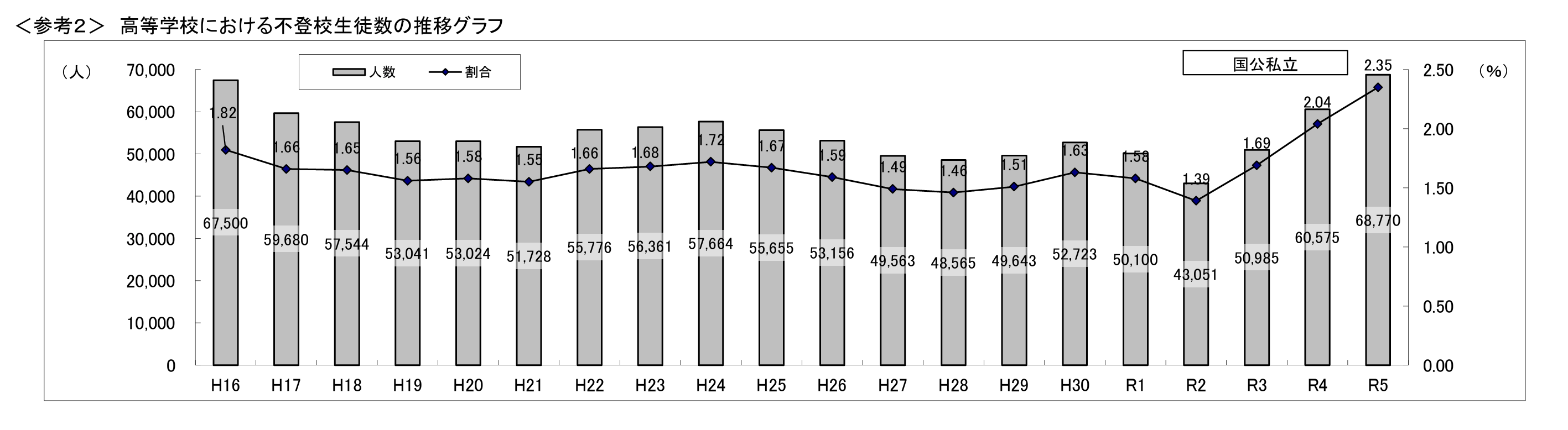

高校の不登校の割合

引用:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

高校における不登校生徒の割合(合計)は、令和4年度で2.04%だったのに対し、令和5年度で2.35%と0.31%の増加です。さかのぼると、令和2年度から3年連続で増加しており、当時と比較すると1.69倍にもなっています。

小・中学校のように長期にわたって不登校が増えているわけではありませんが、高校では不登校の児童生徒が増えているのが現状です。

不登校の主な原因は「無気力・不安」

不登校の主な原因は次のとおりで、「無気力・不安」がもっとも多い傾向があります。

| 選択肢(一部)※ | 小・中学校の 不登校児童生徒の割合 |

高校の不登校生徒の割合 |

|---|---|---|

| 無気力・不安 | 51.8% | 40.0% |

| 生活リズムの乱れ・ あそび・非行 |

11.4% | 15.9% |

| いじめを除く 友人関係をめぐる問題 |

9.2% | 9.2% |

| 入学・転編入学・ 進級時の不適応 |

– | 8.4% |

| 親子の関わり方 | 7.4% | – |

| 選択肢に該当なし | 5.0% | 8.0% |

※ 全13の選択肢のうち、高い割合のものを抜粋

出典:令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

不登校児童生徒が無気力・不安状態に陥る背景には、さまざまな要因が考えられます。例えば、学校の先生との関係がよくない、友人関係でトラブルがあったなどです。

客観的に見ると単にやる気がないように見えても、お子さんは心の底で大きな傷やトラウマと戦っている可能性があります。そのため、お子さんに寄り添って話を聴くことが大切です。

以下の記事では、体験談も含めて不登校の原因を詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:僕・私が不登校になったきっかけ、そして乗り越えられた理由とは。先輩たちの体験談|通信高校生ブログ|明聖高等学校

不登校の6つのタイプ

不登校は、大きく分けて6つのタイプに分かれます。タイプ別に適切な対応が変わるため、まずはお子さんがどのタイプにあてはまるのかを考えてみましょう。

無気力タイプ

不登校の原因のなかでもっとも多いのが「無気力・不安」なため、不登校児童生徒のなかでも無気力タイプが多いことが想定されます。

無気力タイプは、学習や部活などの学校生活に対して興味や関心がない状態です。友人関係のトラブルや先生との相性の悪さなど、明確なきっかけがある人もいますが、象徴的なきっかけ要因がないケースも多いのです。

「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」では、教師から見て無気力タイプに該当する児童生徒には、感覚の過敏さが背景要因にある可能性に触れられています。

感覚過敏とは、視覚や聴覚、味覚などが敏感で、少しの刺激でも過剰に反応することです。例えば、聴覚過敏の子は、イスを引きずる音や教科書をめくる音など、些細な音でも大きく聞こえて、集中できなかったりイライラしたりします。

ひどい場合は、体調不良に陥ってしまい、学校生活を送れなくなることもあるのです。

このように、無気力タイプは、さまざまな背景要因があって無気力状態に陥っています。

無気力タイプへの基本的な対応

無気力タイプに対しては、まず、本人が家庭のなかで自尊感情を高められるよう、保護者がお子さんの声に耳を傾ける姿勢を見せることが重要です。

お子さんとの対話が深まり、様子が落ち着いてきたら、本人の希望に応じて以下のような行動を促すことで、充足感を得られる可能性があります。

● 習い事

● フリースクール

● 適応指導教室

● 家庭内の仕事(お風呂掃除や玄関掃除など)

ただし、不登校のお子さんは心身のエネルギーが空っぽの状態なので、無理は禁物です。はじめは厳しくルールを設けずに、気分がよかったらフリースクールに顔を出してみるなど、スモールステップで進めてみましょう。

以下の記事では、より詳しく無気力タイプの原因と対応を解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:無気力タイプ(型)の不登校とは?原因や解決方法を紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校

不安タイプ

不安タイプは、無気力タイプと同じように多く、さまざまな背景要因を抱えています。情緒的に混乱しており、漠然とした不安から登校できないタイプです。

本人は登校したいと思っているものの、朝になると身体の不調が起こり、学校に行けない場合もあります。

不安タイプは、学校や家庭で周りからの期待に応えようと頑張りすぎた結果、ストレスや疲れが限界に達している可能性があります。

不安タイプへの基本的な対応

不安タイプのお子さんには、休息が大切です。本人がリラックスして過ごせる環境を整えて、使い切ってしまった心身のエネルギーを充電するために学校を休ませましょう。

必要に応じてカウンセラーや医療機関(心療内科など)にも相談し、自分のペースで再スタートできるように準備を進めることが大切です。このとき、必ずしも学校復帰をゴールに見据える必要はありません。

例えば、担任の先生との相性が合わず学校に不安を感じているなら、学校に戻ると、ぶり返すおそれがあります。フリースクールや通信制高校など、現在の学校以外にもさまざまな選択肢があるので、広い選択肢からお子さんの将来を考えてみてください。

遊び・非行タイプ

遊び・非行タイプは、遊ぶために非行グループに入っていたり、学校に意味を見出せなかったりするために学校に行かないタイプです。保護者の方にとっては、対応に苦慮されるタイプではないでしょうか。

遊び・非行タイプへの基本的な対応

遊び・非行タイプへの対応で大切なのは、お子さんとの信頼関係を再構築するとともに、関係機関とつながって協力を得ることです。

例えば、必要に応じて以下のような外部の専門機関にも相談してみましょう。

● 児童相談所

● 教育センター

● 少年サポートセンター

こうした機関を頼ることで、お子さんにルールを守らせるための教育的指導や、規則正しい生活習慣の定着などを促せます。基礎を再構築したうえで、学習に関心を持てるように支えられれば、不登校の解消につながります。

人間関係タイプ

人間関係タイプは、以下のようなトラブルが原因で不登校に陥っているタイプです。

● いじめ(被害者・加害者)

● 友人とのトラブル

● 部活動での先輩・後輩とのトラブル

● 学校の先生とのトラブル

原因を解消できれば学校復帰できる可能性もありますが、人間関係が大きく変わらない学校では、問題が根深いほど長期化するおそれがあります。

人間関係タイプへの基本的な対応

人間関係タイプに対しては、家庭と学校と連携しながら、不登校の要因となっている人間関係のトラブルを解消することが大切です。担任の先生はもちろん、部活動の顧問やスクールカウンセラーなども相談先の候補となるでしょう。

ただし、学校の先生とのトラブルの場合は、管理職(校長や教頭、学年主任など)との相談を視野に入れてください。第三者として間に入ってもらい、状況を整理しながら冷静に対応しましょう。

もし、学校における人間関係の修復が難しいのであれば、環境を変えることも選択肢として考える必要があります。

意図的な拒否タイプ

意図的な拒否タイプは、「学校に行く理由がわからない」というタイプです。

例えば、次のようなお子さんは、意図的な拒否タイプに該当する可能性があります。

● 集団で学習する意義を見出せない

● 友人と休み時間遊んだり話したりするのが苦手

● 学校以外に打ち込みたい習い事や趣味がある

● 保護者が学校に行かなくてもいいと言っている

本人なりの理屈や事情があって、学校に行かないという意思を明確に持っているのが特徴です。

意図的な拒否タイプへの基本的な対応

意図的な拒否タイプに対しては、お子さんと十分に相談したうえで、学校以外の選択肢を考える方法があります。例えば、お子さんに打ち込みたいことがあるなら、学校の時間を使って取り組ませるのもひとつの手です。

ただし、お子さんの言うなりになるのは違います。

例えば、プロのサッカー選手は、子どもの頃から学校に行かずサッカーに打ち込んでいたわけではありません。本来学校に行っているはずの時間をすべて使って、自宅や学校外でサポートするのも難しいでしょう。

保護者の方が学校に行って欲しいのであれば、その気持ちや学校が大切な理由を丁寧に話し、わかってもらうことも大切です。お子さんの気持ちや考えも尊重しながら、折り合いをつけることも学ばせる必要があります。

その他、複合タイプ

これまで紹介した5つのタイプは、明確に分けられるわけではなく、複数のタイプに該当するケースもあります。

例えば、人間関係のトラブルがきっかけかもしれませんが、「学校の先生の対応に不信感を抱いた」「学校のことを考えるだけでお腹が痛くなる」などが起こり、学校に行けなくなることがあります。

その他、複合タイプへの基本的な対応

お子さんがあてはまるタイプを洗い出したあとは、お子さんの状態に合わせて対応します。まずは、お子さんの様子を注意深く観察し、丁寧に話を聴きながら、状況を把握することが重要です。

その後は、関係機関に相談しながら、「どのようなゴールを目指すか」「そのために必要なステップがなにか」などを整理して、少しずつ前に進めていきましょう。

なお、エネルギーの回復に時間がかかるお子さんもいます。保護者の方もなかなか前に進まずストレスを感じるかもしれませんが、焦らず慎重に対応しましょう。

不登校に対する家庭内の対応【段階別】

不登校のタイプごとに適切な対応を取ることも大切ですが、不登校の段階に沿った対応も必要です。

ここでは、不登校を「初期」「中期」「回復期」の3つに分けて、各段階でもっとも大切なポイントを解説します。

初期|子どもの話を聴く

不登校の初期は、お子さんが心身のエネルギーを使い果たしている状態です。この段階では、お子さんの不安を受け入れて、安定させる必要があります。

そのためには、強く登校を促したり、学習を強要したりすることは避け、十分な休息をとってエネルギーの回復を待つことが大切です。

不登校の初期段階において、保護者の方はお子さんの話を丁寧に聴くことに徹します。お子さんの話に対して「なにか言わなければ」と焦らず、ただ耳を傾けてみましょう。

「うんうん」「そうなんだね」といった相づちを打つだけでも、お子さんは安心感を得られます。ご家庭がお子さんにとっての安全基地となるよう、お子さんのペースに寄り添うことが重要です。

中期|子どもの負荷になるものを避ける

不登校がしばらく続く中期では、エネルギーを蓄えている段階です。

エネルギーが回復するスピードはお子さんによって変わるため、中期でも家から出たがらなかったり、無気力だったりすることがあります。そこで、お子さんの負荷になるものを避けて、エネルギーの充填を重視しましょう。

例えば、学校でのトラブルが原因で不登校になった子にとっては、学校の話題が負荷になります。そのため、お子さんの状態がよくなるまでは、学校の話題を出さずに過ごさせます。

また、十分な栄養と睡眠が摂れる生活リズムを整えることも重要です。お子さんの発言や行動はなるべく肯定し、否定せずに受け入れる姿勢を持つことで、自己肯定感の回復を促します。

回復期|子どもの状態に合わせて選択肢を考える

回復期は、お子さんのエネルギーが回復し、自発的な行動が見られる段階です。子どもの状態に合わせて、登校方法やリハビリ方法を考えることが必要となります。

例えば、保健室登校や短時間の登校から始める、教室以外の静かな場所で過ごすといった段階的なサポートがあります。

また、フリースクールや自宅でのオンライン学習、教育支援センターの利用など、学校以外の選択肢も視野に入れることが重要です。

保護者の方は、お子さんの意思を尊重しつつ、無理のないペースで次のステップに向けて準備を進めましょう。

以下の記事では、回復期について詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:不登校の回復期とは?3つの段階ごとのサインと保護者に求められる対応を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

不登校でも自分のペースで学校生活を送れる通信制高校について

最近では、不登校でも社会とつながるさまざまな方法があります。そのひとつが通信制高校です。

通信制高校は、オンライン授業や自宅学習などの通信教育を通じて必要な単位を修得し、高校卒業資格を取得できる学校です。学校やコースによってさまざまですが、1年間に数回程度の登校(スクーリング)でよい場合もあるため、不登校のお子さんでも高校の勉強を無理なく続けられるでしょう。

明聖高校は、千葉県に本校を置く通信制高校です。WEBコースでは、年に3~4回のスクーリングとオンラインの学校を通じた授業や学習を通して、自分のペースで学校生活を送れます。

お子さんの状態に合わせてコースを選択・変更できるため、「最終的に全日制と同じように登校したい」「学校復帰にチャレンジしてみたい」という場合も、サポート可能です。

ぜひ一度、明聖高校の学校生活やサポートの様子を見学しに来てみてください。

まとめ

お子さんが不登校になると、保護者の方はお子さんの将来が心配になるでしょう。不登校に対しては、タイプや段階別に適切な対応をとり、心身のエネルギーが回復するのを待つことが大切です。

学校復帰を目指すことも大切ですが、同時にほかの選択肢も考えておくと、将来へつながるさまざまな道を見つけられます。

通信制高校は、新たな選択肢のひとつです。小・中学校でまったく学校に行けていなくても、明聖高校なら新しい学校生活を送れます。ほかにも、フリースクールや習い事など、さまざまな道があるので、お子さんと相談しながら新たな選択肢を考えてみましょう。

参考URL:

不登校の現状に関する調査|文部科学省

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説|文部科学省

ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン|厚生労働省

令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省

不登校の理解と対応ガイドブック=保護者編=第2版|奈良教育大学

不登校とひきこもりの違いは?原因はなに?親ができる対応3つも紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校

僕・私が不登校になったきっかけ、そして乗り越えられた理由とは。先輩たちの体験談|通信高校生ブログ|明聖高等学校

無気力タイプ(型)の不登校とは?原因や解決方法を紹介|通信高校生ブログ|明聖高等学校

不登校の回復期とは?3つの段階ごとのサインと保護者に求められる対応を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

WEBコース|明聖高等学校

学校説明会・相談会|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。