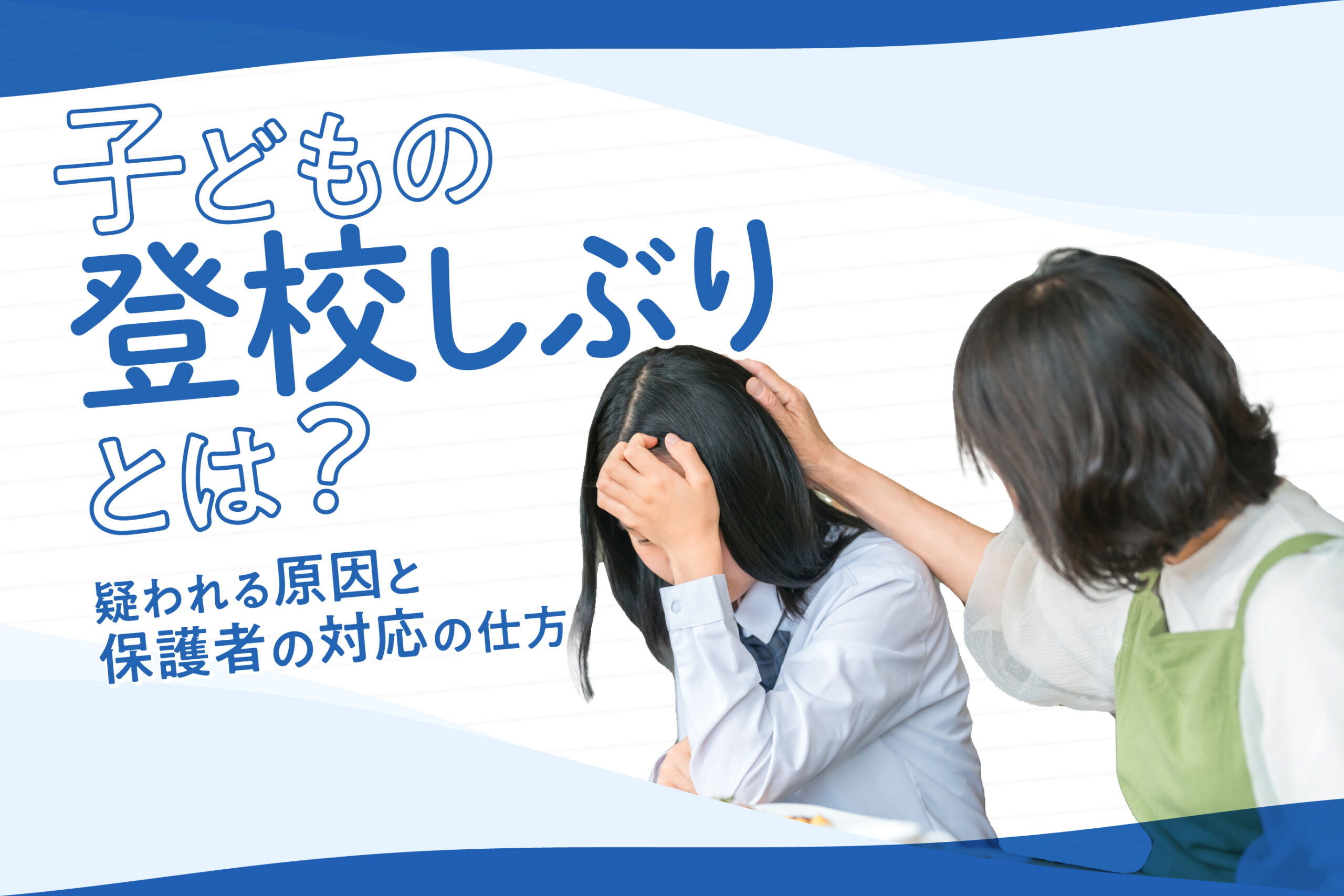

お子さんの登校しぶりに対して、対応に困っている方もいるのではないでしょうか。学校に行ってほしいと考えて背中を押すこともありますが、お子さんの気持ちや状態に寄り添った対応が大切です。

今回は、登校しぶりの概要と疑われる原因、望ましい保護者の対応を解説します。

なお、少し対応を間違えたからといって、お子さんがずっと学校に行かなくなるわけではありません。お子さんそれぞれに合った方法が見つかるまでは、本記事を参考にトライアンドエラーでさまざまな方法を試してみてください。

1. 登校しぶりとは?

登校しぶりとは、子どもが学校に行くタイミングで「行きたくない」と言ったり、行きたがらない素振りを見せたりすることです。登校しぶりは、不登校の兆候ととらえることもあります。

例えば、朝になると決まって頭痛や腹痛を訴えて学校を休みたがるのは、登校しぶりに該当します。

登校しぶりは、保護者の働きかけによって学校に行けるときもある一方、そのまま行けないときもあるため、お子さんの気分に振り回されているような気持ちになりがちです。

しかし、お子さんが登校しぶりをするのは、学校に行きたくない原因がなにかしら関与しています。保護者の方は、原因があることを理解して対応する必要があるでしょう。

1.1. 登校しぶりと不登校の違い

登校しぶりには明確な定義がありませんが、登校しぶりと不登校は、お子さんの状態が異なります。

一般的に登校しぶりは、不登校を次の3段階に分けたときの初期段階(混乱期)に該当し、不登校の一歩手前の状態です。

- ● 初期(混乱期)

- ● 中期(低迷期)

- ● 回復期

登校しぶりの段階では、子ども自身が自分の状態に疑問をもったり、なぜそうなっているかわらず混乱したりします。自分の気持ちをコントロールできず、周囲に苛立ちや焦りを見せることもあるでしょう。

気持ちには波があって、調子が良いときは学校に行けるため、保護者の方は「気分で行きたくないといっているのではないか」と感じることがあるはずです。

しかし、本人は自分の気持ちや周囲との違いに悩んでいることを忘れてはいけません。

なお、登校しぶりが続き長期的に学校に行けなくなると、不登校になります。

以下の記事で、不登校の各段階について解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:不登校の回復期とは?3つの段階ごとのサインと保護者に求められる対応を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

1.2. 登校しぶりのサイン

登校しぶりには、次のようなサインがあります。

- ● ぐずぐずしていて、いつまで経っても学校に行こうとしない

- ● 元気がないように見える

- ● 体調が悪いそぶりを頻繁に見せる

- ● ちょっとしたことでイライラして口調が荒くなる

- ● 学校のことを話さなくなった

ほかにも、お子さんによってサインはさまざまです。

朝、スムーズに学校に行きたがらない場合は登校しぶりに陥っており、お子さんが学校生活に対してなんらかの悩みや不安を抱えている可能性があります。

2. 登校しぶりで疑われる原因と子どもの気持ち

登校しぶりには必ず原因があると想定して対処しないと、仮病を疑ったり責めたりしてお子さんの自尊心を傷つけることにつながります。

ここでは、登校しぶりに対して疑われる原因とそのときの気持ちを紹介するので、お子さんの気持ちを想像する際にお役立てください。

2.1. 勉強についていけていない

学校の授業についていけない、宿題ができないなど勉強に関する悩みや不安が登校しぶりの原因になっていることがあります。

お子さんは勉強がわからないことに焦りを感じたり、自己否定感に苛まれたりしているはずです。深刻化すると腹痛や頭痛を訴えたり、教室に入りたがらなくなったりなどの様子が見られるので、注視しましょう。

2.2. 生活習慣の乱れによって心身の調子を崩している

生活習慣の乱れが心身の不調を引き起こし、登校しぶりに陥るパターンもあります。

例えば、以下にあてはまる場合は注意が必要です。

- ● 夜遅くまでゲームをしていて寝不足

- ● 休日は平日よりも遅く起きる

不規則な生活は自律神経の乱れを引き起こし、体調だけではなく心にも影響を与えるおそれがあるため、正す必要があります。

十分な睡眠時間と栄養が摂れているかを振り返ってみましょう。なお、適度な運動習慣も大切です。

2.3. 人間関係のストレスを抱えている

学校の友人関係がうまくいっていなかったり、担任の先生と相性が悪かったりすると、登校しぶりの原因になることがあります。

学校で嫌な思いをしたことが強く心に残っていると「また同じことが起こるのではないか」と不安に駆られるのです。モヤモヤした気持ちが積み重なると、体調不良として身体にあらわれることもあります。

問い詰めずにお子さんの話を聴いて、原因を探ってみましょう。

2.4. 集団生活になじめない

集団生活になじめず、ストレスを感じているケースもあります。

集団行動よりも個人で力を発揮するタイプの場合は、みんなで同じことをやるのが多い学校生活自体にストレスを感じることもあります。場合によっては、発達障害が疑われることもあります。

お子さんの性格や普段の行動を踏まえて不安を感じる場合は、発達外来などの病院を頼ってみましょう。

3. 子どもの登校しぶりに対する保護者の初期対応

登校しぶりの初期は「ここで甘やかしたら不登校になるんじゃないか」「頑張らせないと休み癖がつくのではないか」などと、保護者の方も不安でしょう。

登校しぶりは、不登校の初期(混乱期)にあたり、本人も「いつもなら行けるのにおかしいな?」と混乱している状態です。原因もわからず、心身の不調に悩んでいるパターンもあります。

登校しぶりの原因を知りたくても「子どもが話したがらない」「なんでもない」と言うなど、どうして良いかわからないケースも多いのです。

初期対応として重要なのは、とにかくお子さんの話を聴くことです。子どもが落ち着いているときに、なにか食べながら・飲みながら話を聴いてみると効果があります。

根掘り葉掘り聴くのではなく、心配しているという気持ちを伝えることが大切です。必要に応じて学校やスクールカウンセラーの協力を得ながら、お子さんの気持ちを紐解いていきましょう。

4. 子どもの登校しぶりが続くときの保護者の対応の仕方

お子さんの登校しぶりに対しては「不登校になって欲しくない」という気持ちになりがちですが、「慌てず・焦らず・急がず・じっくり」向き合うことが大切です。登校しぶりが続いているときは、次の対応を試してみてください。

4.1. 無理やり学校に行かせない

登校しぶりが頻繁に見られるときは、無理に学校に行かせないことが大切です。

朝は家で様子を見て、落ち着いてから送り出したり、給食から顔を出したりと子どもの状態に合わせて登校の仕方を変えてみましょう。なお、学校の協力が必要であるため、担任の先生などと密に連絡をとり合うことが大切です。

4.2. 生活習慣を整える

生活習慣を見直して、早寝早起きの習慣作りをおこないましょう。

子どもにとって望ましい生活習慣として、以下が推奨されています。

- ● 8~10時間の睡眠を摂る

- ● 食事を抜かず、朝・昼・晩の食事をしっかり食べる

- ● 中強度以上の運動を1日60分以上おこなう(有酸素運動が効果的)

- ● スマートフォンやゲームをしていい時間を決める

保護者の方も一緒に取り組むことで、お家のルールとして定着させることも大切です。難しい部分もありますが、お子さんへの働きかけに力を入れてみましょう。

4.3. 子どもの話をよく聴く

お子さんの気持ちをしっかり聴くことが大切です。

体調を気遣う言葉や優しくゆったりとした口調を意識して話しかけてみましょう。お子さんが話したがらないときは、無理に話しかけないことも大切です。

登校しぶりの原因を探るために、質問攻めにしないよう注意しましょう。

4.4. 子どもの気持ちが整うまで待つ

お子さんが自分から学校に「行く」と言うまで待つことも大切です。

保護者の方から登校をうながすと焦りにつながるため、時間をかけてお子さんの心を整えましょう。時間がかかることもありますが、真摯に向き合っている姿勢が伝われば、お子さんからアクションを起こすこともあります。

4.5. 学校や専門機関に相談する

子どもの話を聴きながら、学校の先生やスクールカウンセラーに相談することも大切です。また、体調不良が続くようであれば、病院へ連れて行きましょう。

発達障害が気になる場合は、発達外来など専門機関を受診してみてください。お子さんに合った環境で勉強させることが大切なので、学校にこだわりすぎず、さまざまな環境を探してみることも大切です。

5. 登校しぶりから不登校になるのが心配な保護者の方へ

保護者の方のなかには、お子さんが登校しぶりから不登校になることを心配されている方もいるでしょう。それは「学校に行くのが普通」「不登校はよくないこと」といった思い込みが原因かもしれません。

5.1. 不登校は心身の回復に必要なプロセス

不登校になると「ほかの子とは違う」「うちの子は学校にすら行けない」とネガティブな考えが浮かぶことがあります。それとは少し違う考え方・見方を紹介するので、参考にしてみてください。

心身のエネルギーがなくなってしまい、充電切れを起こしたのなら、大人でも仕事に行けなくなるでしょう。お子さんも同じ状態で、不登校になっています。

人間には、嫌なことから自分の心を守るための「防衛機制」が備わっているといわれています。例えば、体調不良を理由に学校を休もうとするのは、防衛機制のひとつ「逃避」の可能性があります。

また、嫌なことを無意識に抑圧する一方で、体調不良をはじめとする不適応症状があらわれることも知られています。登校しぶりや不登校の際にあらわれるさまざまな状態や症状は、防衛機制の反動かもしれません。

いずれにしても、登校しぶりや不登校はお子さんの心が限界を迎えているサインです。充電切れのお子さんにとって、不登校は心身のエネルギーを回復するために必要な休息期間だと考えられます。

保護者の方も不安でしょうが、お子さんの心を守るためには、焦らずゆっくり回復を待ちながら向き合うことが大切です。

以下の記事では、お子さんが不登校になったときに対応について解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応|通信高校生ブログ|明聖高等学校

5.2. 不登校になっても選択肢はある!

「不登校になったら将来どうなるの?」と不安に思われるかもしれませんが、最近は不登校になっても、幅広い選択肢から将来の道を模索できるようになりました。

また、家にいながら外とつながる手段もたくさんあるため、社会とのつながりが完全に断たれる心配もありません。

さまざまな選択肢のうちのひとつが通信制高校です。通信制高校は、オンライン授業や自宅学習などの通信教育や年数回の登校(スクーリング)などを通じて、高校卒業資格の取得を目指せる高校です。

全日制高校と比較すると登校しなければならない日数が少ないため、お子さんへの負担を抑えられます。

例えば、通信制高校の明聖高校のWEBコースは、年3~4日のスクーリングで、あとはオンライン授業や自宅学習が中心です。自分のペースで学習を進めながらも、専門学校や大学進学を目指せるので、将来が閉ざされる心配もありません。

「通信制高校について知りたい」「学校生活の様子を見てみたい」という方は、ぜひ学校相談会・説明会に足を運んでみてください。

まとめ

登校しぶりは、不登校の一歩手前の状態です。保護者の方は「どのように対応するのが正解かわからない」「不登校になったらどうしよう」と、さまざまな不安に悩まされていることでしょう。

登校しぶりの対応で大切なことは、お子さんの気持ちを優先してよく話を聴くことです。不登校になっても道はたくさんあるので、多少失敗しても大丈夫という気持ちで、お子さんと向き合ってみてください。

もし、不登校でどうにも立ちゆかない場合は、通信制高校の学校相談会・説明会に参加してみましょう。たくさんの不登校経験者と関わってきた先生方が、親身に話を聴いてくれるはずです。

参考URL

不登校・登校渋り 保護者のためのハンドブック|世田谷区教育委員会

うちの子のこんな様子が気になります!|国立研究開発法人 国立成育医療研究センター

不登校の回復期とは?3つの段階ごとのサインと保護者に求められる対応を解説|通信高校生ブログ|明聖高等学校

不登校は甘えじゃない!親ができる不登校になった子どもへの4つの対応|通信高校生ブログ|明聖高等学校

WEBコース|明聖高等学校

学校説明会・相談会|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。