子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、どのように対応すべきかわからないケースはよくあります。「学校でなにかあったのかな?」という心配や、「単なる仮病?」と疑う気持ちなどが沸き起こることもあるでしょう。

今回は、保護者の方向けに子どもが学校に行きたくないと言ったときに考えられる理由や対応などを解説します。本記事で紹介する方法も試しながら、落ち着いて対応してみてください。

子どもが学校に行きたくないときに考えられる理由と対処法

まずは、お子さんが学校に行きたくないと言い出した理由を考えてみましょう。

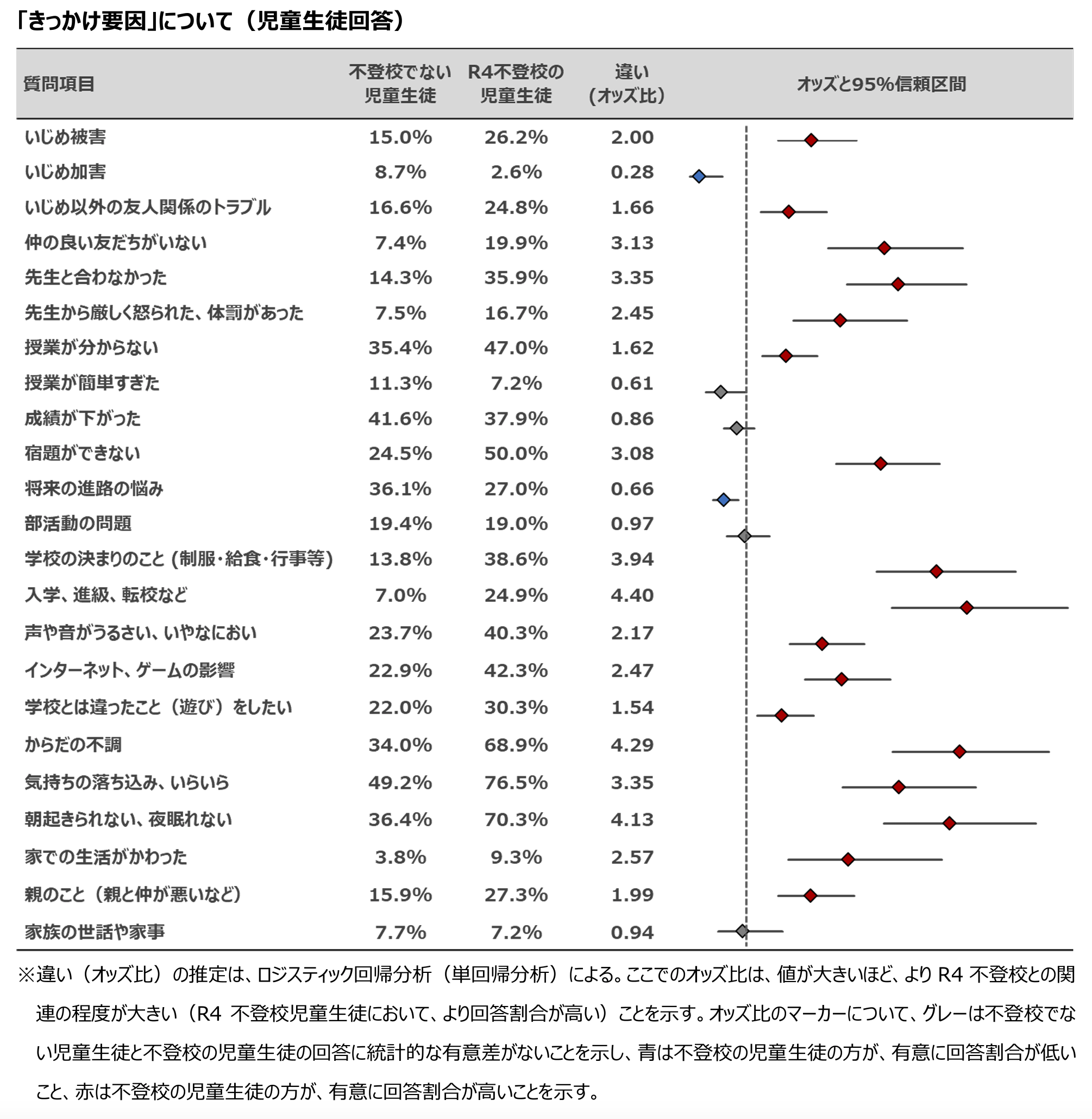

ここでは文部科学省が令和6年に発表した「不登校の要因分析に関する調査研究 報告書」における「児童生徒回答からわかる不登校の関連要因」をもとに、大きく4つの理由を紹介します。

不安が大きいから

学校に行きづらい、休みたいと感じたことについて、令和4年の不登校児童生徒のうち76.5%が「気持ちの落ち込み、いらいら」と回答しており、何らかの不安を感じていると考えられます。これは、全23種の質問項目の中で、もっとも高い割合です。

なにに不安を感じているかは人それぞれですが、「友達とうまくいかない」「勉強についていけない」などが想定されます。ただし、お子さん自身が不安の原因がわからないケースもあり、原因の特定が困難なこともあります。

不安が大きくなると、頭痛や腹痛などの身体症状に出ることもあるため、お子さんと丁寧に話し、不安を取り除く方法を探ることが大切です。必要であれば、学校や専門機関に相談し、お子さんが安心して過ごせる場所づくりを行いましょう。

体調が悪いから

学校に行きづらい、休みたいと感じたことについて、令和4年の不登校児童生徒のうち68.9%が「からだの不調」と回答しています。

風邪や流行の感染症などの体調不良も考えられますが、精神的なストレスが体調に影響をおよぼしている可能性も考えられます。まずは、病院を受診して経過を見てみましょう。

長引くようであれば、精神的理由を疑って、専門機関に相談してみてください。

なお、体調不良の原因が、睡眠不足であるケースもあります。同調査で「朝起きられない、夜眠れない」と回答した令和4年の不登校児童生徒の割合は、70.3%と高い傾向です。

お子さんがしっかり眠れているかどうかも、チェックしてみてください。

学校でできないことをしたいから

学校に行きづらい、休みたいと感じたことについて、令和4年の不登校児童生徒のうち42.3%が「インターネット、ゲームの影響」と回答しています。また、「学校とは違ったこと(遊び)をしたい」と回答した割合は30.3%で、スマートフォンやゲーム依存に陥っている可能性が考えられます。

家で決めたルールを守れなかったり、スマートフォンやゲーム機を取りあげると暴れたりするなどの行動がないかを振り返ってみてください。ご家庭だけで改善が難しい場合は、依存症改善のための専門機関を頼る方法もあります。

学校の環境に不適応を起こしているから

以下のように、さまざまな理由から学校の環境に不適応を起こしている可能性があります。

● 宿題ができない…50.0%

● 授業が分からない…47.0%

● 声や音がうるさい、いやなにおい…40.3%

● 学校の決まりのこと(制服・給食・行事等)…38.6%

● 先生と合わなかった…35.9%

● いじめ被害…26.2%

● いじめ以外の友人間のトラブル…24.8%

参考:不登校の要因分析に関する調査研究 報告書|文部科学省 より抜粋

いじめをはじめとする深刻な人間関係のトラブルは、すぐに解決するのが難しいことも多いため、一時的に学校を休ませて、その間に対応を考える方法があります。休みが長期化すると心配ですが、それよりもお子さんの心身の安全が優先です。

また、感覚過敏が原因で学校環境に適応できない可能性も考えられます。心あたりがあれば発達外来を受診し、対処法を相談しましょう。例えば、聴覚過敏のお子さんは、騒音を軽減するイヤーマフの装着で学校環境に適応できる場合があります。

子どもが学校に行きたくない理由がわからないときの保護者の対応

お子さんが学校に行きたくないと言い出した理由を考えてみても、わからない場合もあるはずです。その場合は、無理に原因を追及せずに対応してみましょう。

場合によっては学校を休ませる

大人でも「仕事に行きたくない」と思うことがあるように、子どもも「学校に行きたくない」と思うことはよくあります。お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき、「行きたくないんだね」と共感してあげるだけでも心が救われるので、まずは否定せずに受け入れてみてください。

お子さんによっては「行きたくないけど今日はがんばる」と、気持ちを切り替えられることもあります。

ただし、以下にあてはまる場合は、無理に学校に行かせるとお子さんの心身に影響をおよぼすおそれがあるため、休ませることを考えてみてください。

● 学校に行くのを泣いて嫌がる

● いじめが疑われる

● 学校でのトラブルを把握している

● 腹痛や頭痛などの身体症状が出ている

こうしたケースは、子どもの命に関わることもあるため、無理をさせないことが大切です。

ただし「勉強をしたくない」「ゲームをしたい」など、日頃のお子さんの様子を踏まえて明らかに軽い理由だと断定できる場合は、行きたくない気持ちに共感しつつ送り出すことも必要です。

学校や専門機関に相談する

お子さんを休ませるかどうかの判断が難しい場合は、学校に電話して相談してみましょう。相談するなかで、学校に行きたくない原因が見つかることもあります。

ケースによっては、以下のような専門機関も活用してみてください。

| 専門機関 | 相談できる内容 |

| 児童相談所児童相談センター児童家庭支援センター | 子育てやしつけの悩み、子どもの発達障害、子どもの行動上の問題など |

| 教育センター | 不登校やいじめ、発達障害など、教育関係の悩み |

| ひきこもり地域支援センター | 不登校によるひきこもりに関する悩みなど |

| 発達障害者支援センター | 発達障害に関する悩み |

参考:不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口|こころもメンテしよう|厚生労働省

ただ悩みを聞くだけではなく、必要に応じて関係機関を紹介してくれる場合もあります。ご家庭だけで解決しようとせず、さまざまな機関に頼ってみると、お子さんにとって最適な解決策が見つかるかもしれません。

子どもが学校に行きたくないときに保護者がやってはいけないこと

お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき、保護者がやってはいけないことがあります。ここでは、ついやってしまいがちな3つの行動を紹介するので、参考にしてみてください。

子どもの気持ちを否定し自分の意見を押し付ける

お子さんの気持ちを否定して、自分の意見を押し付けることは、本音をいえなくなることにつながるため、避けましょう。

例えば、お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき「そんなこと言ってないで早く行きなさい!」や「どうせゲームをしたいだけでしょ!休ませないよ」などと言わないようにすることです。保護者の方に気持ちを聞いてもらえないと、無気力感を覚え、自分のことを話せなくなることがあります。

もしかすると、お子さんからのSOSかもしれないと考えて、まずは「行きたくないんだね」とひと言、受け入れることが大切です。

プレッシャーをかける

「学校に行かないと将来いい仕事につけないよ」のように、プレッシャーをかけることも控えましょう。深刻な理由があって学校に行きたくないお子さんの場合、無理をして学校に行こうとして、身体症状が出たり悪化したりするおそれがあります。

最近は、学校に行かなくても勉強ができる民間のサービスや、自宅学習で高校卒業資格を取得できる通信制高校など、多様な選択肢があります。幅広い選択肢を知っておくと、余裕をもって対応ができるはずです。

子どもの意見を聞かずに勝手に動く

「学校に相談したからね」「先生と話したからね」と、お子さんの意見を聞かずに対応するのは避けましょう。もしかすると、お子さんは先生との関係で悩んでいるのかもしれません。その場合、先生に話しても解決しませんし、悪化する可能性も考えられます。

まずは、お子さんの気持ちを尊重し、意見を聞いてから行動を起こすことが大切です。その姿を見れば、お子さんも安心して保護者の方に本音を話せるでしょう。

学校に行きたくない子どものこれからが心配な保護者の方へ

学校に行きたくないお子さんを安易に休ませてしまうと、不登校になるかもしれないと心配される保護者の方もいます。学校は無理に行く必要はないことを理解し、不登校を認めてあげることも大切です。

それでも、勉強が遅れたら高校や大学に進学できないといった心配はあります。不登校になったときに、どのような選択肢があるかを知っておくと、将来の心配をやわらげることが可能です。

例えば、お子さんが小中学生で、すぐに環境を変えたいのであれば、特認校や不登校特例校がおすすめです。

特認校とは、通常の通学区域で指定された学校から、住所変更をせずに通える学校です。ほとんどが自然豊かな場所にある小規模校で、のびのび学校生活を送れる傾向があります。

また、不登校特例校は、令和6年時点で全国で35校のみですが、不登校児童生徒のための特別カリキュラムを実施する学校です。始業時間が遅かったり、一人ひとりに合わせた学習ペースで学べたりと、通常の学校よりも手厚いサポートを受けられる特徴があります。

さらに、お子さんが高校生の場合は、通信制高校という選択肢を考えてみてください。

通信制高校とは、オンライン授業や自宅学習などの通信教育を通じて卒業に必要な単位を修得し、高校卒業資格の取得を目指す高校です。全日制高校よりも登校日数が少なく、自分のペースで学べます。

明聖高校も、千葉県の通信制高校で、WEBコースは年間3~4日の登校(スクーリング)で必要な単位を修得可能です。さまざまな理由で不登校になってしまった先輩たちも、自分のペースで学ぶことで自信を取り戻し、それぞれが希望する進路を実現できています。

もし、学校に行きたくないお子さんの進路についてお悩みであれば、ぜひ学校相談会でお話を聞かせてください。

学校説明会・相談会|明聖高等学校

まとめ

お子さんが「学校に行きたくない」と言い出して対応に困っている場合は、一度休ませてから考える方法があります。大切なことは、お子さんの気持ちを否定せず「学校に行きたくないんだね」と受容してあげることです。その結果、お子さんは自宅は安全な場所だと感じ、保護者の方に本音を話しやすくなります。「仮病では?」「ゲームをしたいのでは?」と思っても、まずは行きたくない気持ちを受け入れてあげてください。もし、不登校になってしまっても、将来の選択肢はさまざまあります。いざというとき、心に余裕をもって対応できるように、今から多様な選択肢を知っておきましょう。

参考URL:

不登校の要因分析に関する調査研究 報告書|文部科学省

不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口|こころもメンテしよう|厚生労働省

学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)(不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校)について|文部科学省

千葉県版 児童生徒・保護者のサポートガイド|千葉県教育委員会

WEBコース|明聖高等学校

学校説明会・相談会|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。