もし「学校に行きにくい」「教室になかなか入れない」などの悩みを抱えていて、保健室登校を考えているのであれば、まずは学校や保健室の先生に相談してみてください。

今回は、保健室登校について、保健室での過ごし方の例や教室復帰までの流れを解説しつつ、それ以外の選択肢も紹介します。自分のペースで学校生活慣れていくためのヒントとして参考にしてみてください。

1. 保健室登校とは

保健室登校とは、学校に着いたら保健室に直行して1日を過ごしたり、特定の授業以外の時間を保健室で過ごしたりする登校の仕方です。

何らかの事情で教室に入れない、あるいは登校しぶりの傾向がある児童生徒が、学校生活で感じるストレスを抑えるための手段としても活用されます。

また学校では、不登校から教室復帰に向けて練習の意味で保健室登校をおこなうことがあります。

1.1. 別室登校・放課後登校との違い

保健室登校と似た登校の仕方として「別室登校」と「放課後登校」があります。これらは、通う場所や時間が違うだけで、登校後の過ごし方や目的に違いはありません。

| 登校の種類 | 説明 |

|---|---|

| 別室登校 | そのとき使える特別教室や図書室など、教室以外の教室に登校する方法 |

| 放課後登校 | 児童生徒が下校したあとの放課後に登校し、授業を受けたり課題をやったりする方法 |

「保健室が狭くて保健室登校に使えない」といった事情から、保健室以外の場所を活用する場合があります。

「保健室登校をしたいけど、保健室に来る人と顔を合わせたくない」という場合は、学校に相談してみると別室登校や放課後登校ができるかもしれません。

2. 子どもが保健室登校になる主な理由

保健室登校を選ぶ生徒は「学校に行きにくい」「教室に入りにくい」といった事情を抱えていることがほとんどです。

そう考える背景には、以下のような理由があります。

- ● 集団生活になじめない

- ● クラスメイトと同じことをするのが難しい

- ● 授業・勉強が難しい

- ● 友達がいない

- ● 担任の先生とうまくいかない

- ● 生活習慣が整っておらず、学校生活が身体的に辛い

このように、さまざまな理由から不登校や登校しぶりになっている生徒が多い傾向があります。

実際に「なんとなく学校に行きたくない」「教室に入りにくい」と感じている場合は、上記からあてはまる理由がないか考えてみてください。

保護者の方は、お子さんが「保健室登校をしたい」と言い出したとき、怠慢や仮病より先に、学校生活でなんらかの悩みを抱えていることをまずは疑ってみましょう。

3. 保健室登校をする子どもの割合

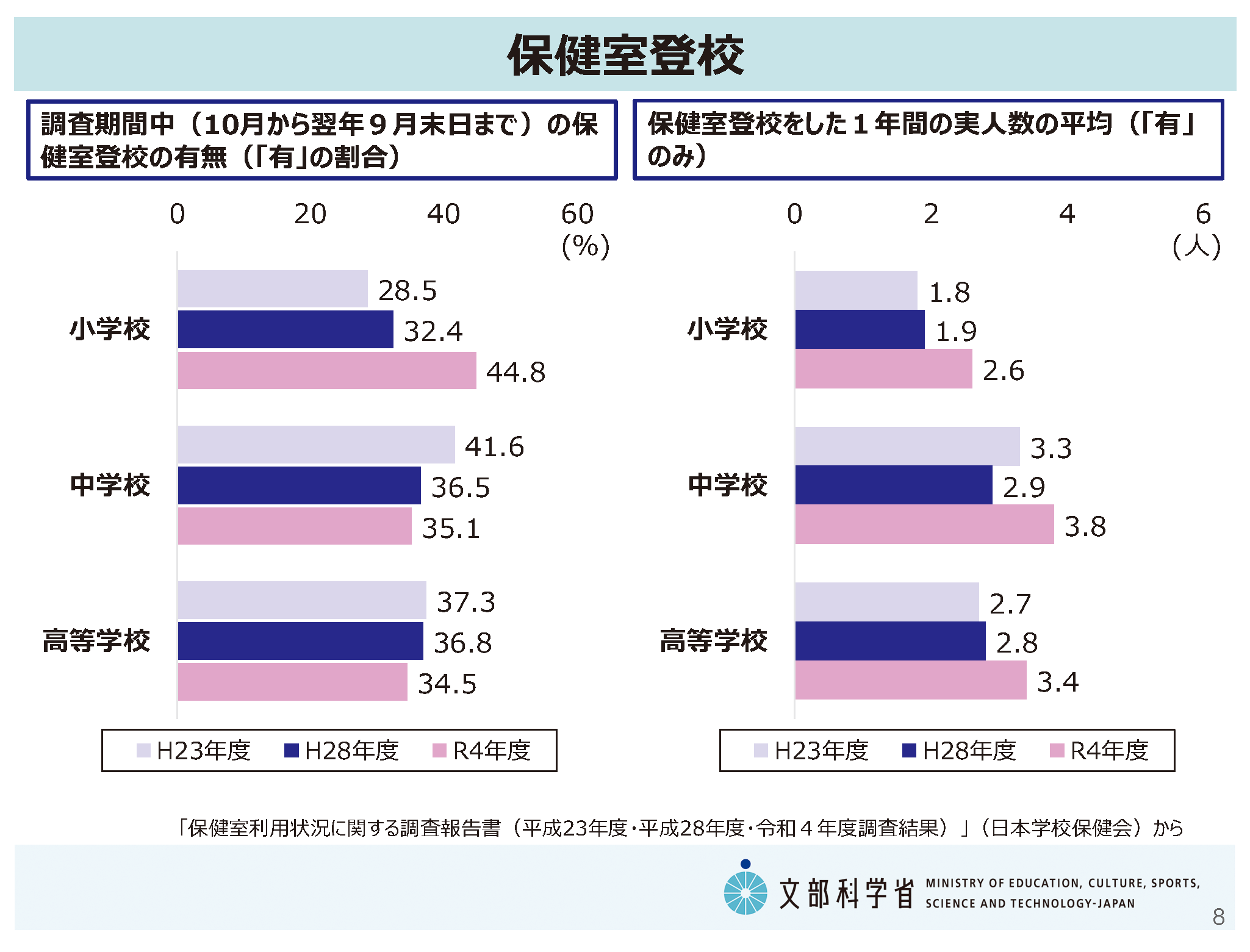

文部科学省がまとめた「学校保健課題とその対応」では、1年間に保健室登校をした人の割合が、小学校・中学校・高校すべてで増加傾向にあります。

保健室登校をした人の人数が増えていることから、「学校に行きにくい」「教室に入りにくい」と悩んでいる生徒が増加していることが推定できるでしょう。

4. 保健室登校をする子どもの過ごし方の例

保健室登校での過ごし方は、以下のように学校や本人の調子によってさまざまです。

- ● 1日に数時間だけ保健室に登校する

- ● 学校に着いたら保健室に直行し、課題や先生方の手伝いをして過ごす

- ● 給食時間に保健室に登校し、給食を食べて帰る

- ● 登校後は保健室で過ごし、調子がよければ教室に行く

保健室では自由に過ごせるわけではなく、ある程度学校のルールにしたがって過ごします。先生の指示で課題を進めたり先生方の手伝いをしたりと、先生との交流が必須です。

学校によっては、先生が無理に教室復帰を促したり、友達と引き合わせたりすることで、余計学校が辛くなってしまうことがあります。そのため、保健室登校を始める前に「これは絶対しないで欲しい」という希望を、学校に伝えておくことが大切です。

また「保健室で過ごす間にやりたい問題集がある」「保健室の先生に話をきいて欲しい」など希望の過ごし方がある場合は、学校に相談してみましょう。

5. 保健室登校のメリット

保健室登校には、4つのメリットがあります。

5.1. 小中学校では出席扱いとなる

小中学校は義務教育であるため、保健室登校でも学校に来ているので出席扱いとなります。特に中学校では、保健室登校の出席日数や保健室で受けたテストの結果が内申書に書かれるため、高校入試への不安をやわらげることが可能です。

高校入試では、内申点や出席日数など入試の点数ではわからない学習・生活状況をまとめた調査書(内申書)を中学校から高校へ提出します。内申点とは、各教科の成績を都道府県が定める基準や計算方法にしたがって点数化した日頃の学習状況の目安です。

なお、不登校や登校しぶりで出席できない日が多いと、提出物を出せなかったりテストを受けられなかったりして、成績表が空欄になることがあります。そのため、内申点を計算するときに点数が下がることがあります。

5.2. 先生や友達に会える

不登校だと家に引きこもりがちになりますが、保健室登校なら先生や友達に会えるため、孤立しなくて済みます。

「保健室登校はずるい」「保健室登校は甘え」と思われる怖さもありますが、適切なコミュニケーションを取ることで、誤解なく関係性を築くことができるでしょう。

ただし、人間関係が原因で不登校になっている場合は、友達や先生と会わない選択肢も大切です。それぞれの事情に合わせて、友達や先生に会う頻度を調整してもらいましょう。

5.3. 生活リズムを保てる

不登校で家で過ごしていると昼夜逆転してしまうことがありますが、保健室登校を続けると、学校に通う生活リズムを保つことが可能です。

ほかの生徒と同じ時間に登校するのが難しいのであれば、柔軟に登校時間を調整できます。例えば、お昼に保健室登校をして、少しずつ登校時間を早めていくことで、生活リズムを整えられます。

また、自律神経失調症や起立性調節障害などで朝の登校が難しい場合も、保健室登校で学習機会の確保が可能です。登校時間については、先生と相談しましょう。

5.4. 保護者が学校とつながりをもてる

お子さんが保健室登校をすると、保護者の方は学校とつながりを持ち続けられます。

保健室の先生から子どもの様子を聞いたり、今後の相談ができたりするため、不登校のときよりもつながりが広がります。

ただし、お子さんの状態によっては保健室登校も難しいケースがあるため、慎重な判断が必要です。

6. 保健室登校のデメリット

保健室登校には2つのデメリットがあります。デメリットが大きいと感じる場合は、ほかの選択肢も考えてみましょう。

6.1. 高校では出席扱いにならないことがある

高校は義務教育ではないため、保健室登校が出席扱いとならないケースも多い点に注意が必要です。高校では卒業に必要な要件が決まっており、授業の出席率やテストの点数で単位の修得が認められるためです。

出席扱いを狙って保健室登校を選択する場合は、学校に出席扱いになるかどうかを確認してからにしましょう。出席扱いにならないのであれば、通信制高校への編入学・転入学で状況を改善できる可能性があります。

6.2. 後ろめたさを感じることがある

保健室登校は、教室で授業を受けずに、自分のペースで課題をやったり先生方の手伝いをしたりして過ごします。クラスメイトと比べると「自分だけ楽をしている」ように感じて、後ろめたさを覚えることもあるでしょう。

こうした罪悪感から再び学校に行きにくくなったり、さらに教室に入りにくくなったりするケースもあります。

保健室登校は、さまざまな事情を抱える生徒に学習機会を保障するための方法であるため、後ろめたさを感じる必要はありません。どうしても罪悪感を覚えるのなら、クラスメイトと顔を合わせないように過ごすか、先生に相談して気持ちの処理の仕方を一緒に考えてもらいましょう。

7. 不登校から保健室登校に移行する方法

今不登校で、これから保健室登校をしたい場合は、まず学校に相談します。

相談を受けると、学校はケース会議(校内委員会)を開き、保健室登校のルールや計画などが話し合われます。前例がある学校はスムーズですが、はじめてだと実行までに少し時間がかかるかもしれません。

学校の事情や子どもの状態に合わせてルールが決まったら、保健室登校を開始します。保健室での過ごし方やルールが本人に合っていないのであれば、相談して改善を繰り返しましょう。

学校によっては、そこまで丁寧に対応してくれないことも考えられます。まずは、やってみて、本人に合わなければ別の選択肢を考えることをおすすめします。

8. 保健室登校から教室復帰までの流れ

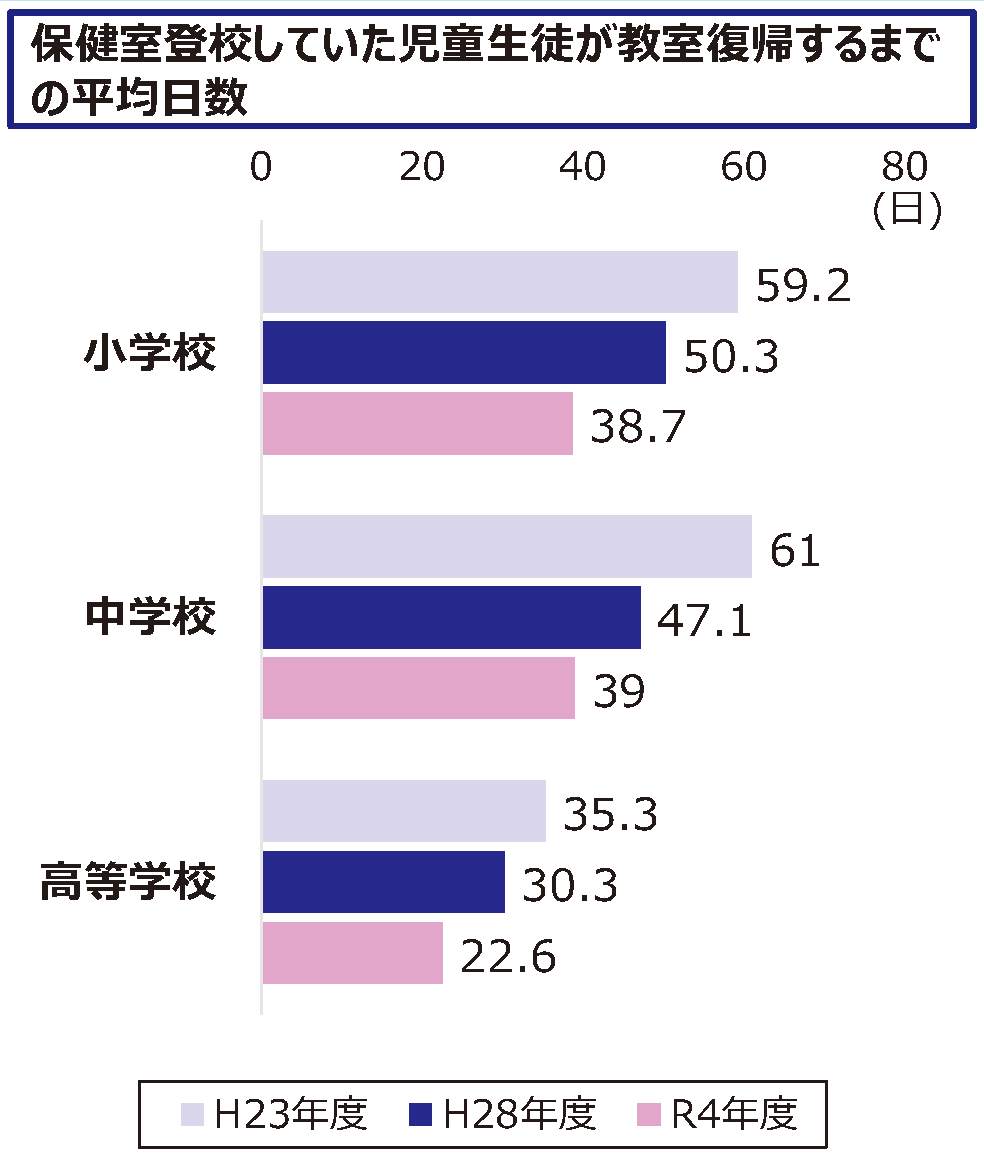

文部科学省がまとめた「学校保健課題とその対応」によると、保健室登校から教室復帰にかかる期間は、平均で22.6~39.0日です。

この期間における取り組みは学校によってさまざまですが、例えば次の流れで段階を踏んで教室に入る時間を増やします。

- 1. 保健室だけで過ごす

- 2. 保健室以外の場所でも過ごす

- 3. 特定の時間だけ教室で過ごす

- 4. 慣れたら教室に登校する

このとき、事前に本人といつからどこで過ごすかを話し合っておくことが大切です。「今日は教室に行ってみようか」と、いきなり教室復帰を促すことがないように学校側に注意してもらってください。

予定と違うことで不信感につながったり、心の準備ができていないことで本人がパニックを起こしたりすると、不登校や登校しぶりの悪化につながるおそれがあるためです。

あくまでも本人のペースでストレスなく学校生活を送れる手段として保健室登校を捉え、ゆっくりと教室復帰を目指しましょう。

9. 教室復帰ができなくても大丈夫!保健室登校からの選択肢

保健室登校をしてみて、無理に教室復帰をしなくても大丈夫です。保護者の方や先生は教室に復帰して欲しいと思っているかもしれませんが、大切なのは自分にとって安心できる場所で勉強することです。

保健室登校が合わないのであれば、一時的に不登校になっても構いません。このとき、不登校は次のステップに進むために心身のエネルギーを充電するための期間と捉えることが大切です。

ある程度充電が完了したら、保護者の方と一緒にほかの選択肢を考えてみましょう。

| 不登校の次のステップ | 概要 |

|---|---|

| 特認校への転入学 | 小中学生は、一定の条件を満たすと、特認校に指定された自然豊かな小規模校に転入学でき、自分のペースで学校生活を送れる |

| 学びの多様化学校への転入学 | 小中学生は、不登校でも学習できる教育課程が組まれた学びの多様化学校へ転入学することで、自分のペースで学校生活を送れる |

| 通信制高校への転入学・編入学 | 高校生はオンライン授業や自宅学習を通じて卒業に必要な単位を修得できる通信制高校へ転入学・編入学することで、自分のペースで学校生活を送れる |

最近では、フリースクールをはじめとして、さまざまな選択肢が増えてきているため、自分に合った方法を探してみてください。

明聖高校は、千葉県に本校を置く通信制高校です。WEBコースでは、サイバー学習国というオンラインの学校に登校して授業を受けたり、友達とコミュニケーションを取ったりして、自宅にいながら学校生活を送れます。

不登校のまま自分のペースで学習できるのはもちろん、段階的に登校日数を増やして全日コースに変更することも可能です。

不登校で悩みながらも高校生活を送りたい方は、ぜひ一度学校説明会・相談会に足を運んでみてください。

まとめ

保健室登校は、なんらかの事情で「学校に行けない」「教室に入りにくい」と悩む児童生徒に学習の機会を保障する登校方法です。学校によっては保健室ではなく、相談室や図書室などを使うことがあります。

過ごし方やルールも学校によって違うため、保健室登校を望む場合はまず学校への相談が必要です。まずは、保健室登校に挑戦してみて状況が改善されない場合は、ほかの選択肢を考えてみましょう。

参考URL

学校保健課題とその対応|文部科学省

教職員のための 子供の健康相談及び保健指導の手引|公益財団法人 日本学校保健会

WEBコース|明聖高等学校

学校説明会・相談会|明聖高等学校

明聖高等学校は、千葉・中野にキャンパスを構える通信制高校です。全日コース・全日ITコース・通信コース・WEBコースに分かれており、一人ひとりに合わせた高校生活を過ごすことができます。